群体运动与情绪的政治:2014-15年深圳庆盛女工罢工运动综述

来源网站:www.laodongqushi.com

作者:

主题分类:劳动者权益事件, 劳动者处境

内容类型:分析或评论

关键词:女工, 群体, 资方, 工厂, 情绪, 抗争

涉及行业:制造业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 广东省

相关议题:压迫行为, 工人运动/行动, 工作时间

- 深圳庆盛工厂的中年女工因担忧工厂搬迁后无法获得赔偿及养老保障,主动学习相关法律知识,并在劳工机构协助下组织集体维权,要求补缴养老保险和住房公积金。

- 工人们通过联名信、博客宣传和集体签名等方式动员同事,最终发起罢工,表达对工厂长期未依法缴纳社保的抗议,并要求资方正面回应诉求。

- 罢工期间,工人采取封锁工厂、扣押货物等行动,资方则以断水断电、威胁旷工等手段施压,政府部门介入后未协助工人解决实际问题。

- 在高压下,部分工人被警察带走,最终资方仅同意补缴住房公积金,拒绝补缴养老保险,工人们被迫接受不完全满足的条件,积极分子受到打压和隔离。

- 工厂加班机会短暂恢复后,工人收入有所提升,但养老保险和搬迁补偿问题依然未解决,女工们的集体焦虑和愤怒最终推动了第二次罢工的爆发。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

2014-15年深圳庆盛工厂中由中年女工们主导的两次罢工行动是珠三角当代工人运动史中的重要事件,也是中国政府自2011年出台《社会保险法》后农民工为自身合法权益抗争,开展自卫性集体行动的先行之例。从结果上来看,这次罢工称不上“成功”:工人们的合法要求没有得到满足,反而身体与精神都遭受了资方与政府的双重暴力镇压。但抗争过程本身对于女工们主体意识的唤醒依然值得回顾与讨论,事实上这在任何进步的集体行动中都是必要的准备条件。从情绪政治的角度出发去观察,庆盛罢工事件的起因源于中年女工们对于“老无所依”的恐惧,这样的情绪进一步由工厂搬迁后潜在的裁员操作被激化,最终成为集体行动的推动力。当然,从情绪的角度去观察工人运动,更会反观到情绪本身的无序与混乱,特别是当个体在经历与外部失衡的权力结构激烈困难的斗争时,情绪动力也会在相当短的时间中就变成维持运动的阻力,这也是普遍困扰工人运动组织者的问题。这篇文章希望从现存的资料与研究出发,尽可能还原当时庆盛女工们在罢工过程中所发出的声音,呈现运动过程中个体的情绪与选择,从而为未来可能的抗争提供思考。

编者认为两个可以被更多思考的问题在于:1)在线上社交媒体已经成为一个重要的公共参与场域的今天,许多大规模群体运动都以社媒上广泛传播的愤怒与失望为起点,那么工人运动中的个体与集体情绪是否还存在能够被进一步开发的政治潜力?2) 运动结束后,个体又该如何应对政治性抑郁?他们需要怎样的创伤后人文关怀与支持?

关键词:农民工,社会保障,情绪政治,恐惧,群体运动

编译:事务员

校对:小凯

专题导言

在中国,罢工从来没有被政府允许过。但这并不意味着工人没有行动的可能。从2010年南海本田罢工,到2014年裕元上万工人停工,再到近年技术行业的网络串联,工人的集体抗争以各种形式持续出现,穿过禁令、越过工会,成为这个时代不容忽视的基层声音。

本专题想探寻的问题有两个:第一,为什么罢工会发生?在什么样的条件下,工人会选择集体行动?第二,在这些行动当中,那些“外部参与者”——如NGO、学生、媒体或法律援助者——扮演了什么样的角色?

如果说十年前的研究已经指出工资压力、社保缺失、强制加班是导致工人不满的重要原因,那么现在我们更关心的是:当工人走上集体抗争这条路,他们是怎么组织起来的?有什么样的资源与网络支撑?他们的行动如何被外界看见、理解、或被干预?

从最早提供法律服务的本地NGO,到参与维权的学生团体,再到个别地区尝试改革的基层工会,“外部参与者”既可能成为工人集体行动的帮助者,也可能在特定情境中产生新的矛盾和风险。近年来,随着社会空间持续收紧,一些新型抗争形式开始出现:货车司机借助微信群自发组织,程序员通过GitHub发起抗议——这些行动突破了传统组织的边界,也带来新的问题意识。

本专题希望通过对十多年间若干典型案例的梳理与讨论,让我们重新思考一个老问题:在当代中国,工人的集体行动究竟是如何可能的?而又为何总是如此困难?

一.第一次罢工前夕:不公,焦虑,学习与勇气

深圳庆盛服饰皮具有限公司隶属于港资利华成衣集团,成立于1998年 (一说庆盛工厂早于1992年建立),主要为优衣库与G2000等快时尚品牌代工。自2004年起,庆盛公司为其主管及以上等级的员工缴纳养老保险;同样,该公司也为高阶员工自2010年起缴纳住房公积金。在其生产的顶峰时期,庆盛工厂有大约3000-4000名工人,但从2011年开始,工厂就不再为生产车间招揽新工人,并将来自上游企业的订单外包出去。2014年年底,罢工第一次发生时,庆盛工厂只有大约900名工人在岗。这其中大部分是在工厂中已连续工作多年的外地女工。早在2008年,工人们就疑心工厂正在准备搬迁,一方面是由于工厂接单量连年下降(国内劳动力成本上升,服装加工业向东南亚等地区倾斜),另一方面深圳市政府也意图征用工厂所在地建设新地铁站。工人们清楚,工厂的搬迁只是时间问题。

2014年 10月,庆盛公司将住房公积金的缴纳向下扩及到工厂内的组长级别,这一消息在工人之间传开了。在此之前,很多工人从未听说过什么是“住房公积金”。在意识到住房公积金的好处后,一些工人通过当组长的老乡向公司要求同等的权益。与此同时,另一些工人开始担心工厂搬迁后自己不会得到任何赔偿金,她们也向公司问询这件事。庆盛工厂附近的其他工厂在搬迁时,工人都得到了“赔偿”,甚至有些工厂主动把钱给了被遣散的工人。女工们说:“别的我们也不懂,就知道人家有的赔,我们就有的赔,就是这样。”

10月的一天,一名女工担心工厂搬走后拿不到赔偿,打电话向深圳当地一家劳工机构的工作人员咨询。这家机构曾在庆盛工厂附近散发过宣传劳动法的小册子。机构工作人员请她多找几名工友来面谈。经过几次交流,这些工人从工作人员那里得知工厂管理有很多违法的地方,例如克扣加班费,未缴养老保险等等。在劳工机构的帮助下,工人们开始主动学习和了解相关法律。她们原本主要关心的是工厂搬迁后的补偿问题,但在了解法律的过程中,工人们逐渐感到她们还应当要求公司补交此前的养老保险。此外,由于当时庆盛工厂尚未开始搬迁,向资方提出经济补偿的条件还不具备,劳工机构建议女工们先针对已经受到损害的法定权益,回厂进行宣传,组织工友向资方提出集体诉求,开展集体维权行动。

很多四十岁到五十岁左右的女工担心自己很快就要到退休的年纪,而公司只为她们交纳了一年或两年的养老保险。这意味着到这些高龄女工在六十岁退休时,会因为缴纳保险金的年限没有达到法律规定的十五年而无法领取到任何养老保险,更别提工厂搬迁后她们的工作都有可能不保。没有养老保险,她们无法维持返回老家之后的生活,而以她们的年纪又很难在深圳找到新的工作。一位五十岁的女工在采访中说到:“我们90年代初就来深圳打工,当时没有养老保险制度;现在有了,厂里又不给我们补交。我的人生一辈子有多少个18年,最美好 的18年都留在这里。那时候年轻,现在我们老了,就像扫垃圾一样扫走我们。”

在积极了解情况后,这些工人确定她们对于补交养老保险的要求是合法且合理的,于是她们在其他工人中间开展宣传和动员工作,这是本次工人运动“组织”的开始。虽然工人们不会称自己是“积极分子”,或是在做“组织”,但她们的这次动员是非常有效的。首先,如前所述,大部分工人都有相同的需求;其次,当时工厂内已经被普遍缺少加班机会的焦躁情绪所笼罩。在2014年,庆盛工厂中的加班机会急剧减少,甚至在某些车间已经完全没有加班时间,这导致没有社会保险的工人一个月只有不到2000元人民币的收入。

【译注:与同年的其他工厂情况相对比,可以看到如果没有缺少加班时间的背景,这次运动将会比较难以组织起来。在部分加班机会仍然充足的工厂,工人们对养老保险问题的关注度相对较低,甚至表现出明显的漠然态度,因为他们能够依靠加班维持较为稳定且具有一定保障的收入水平。】

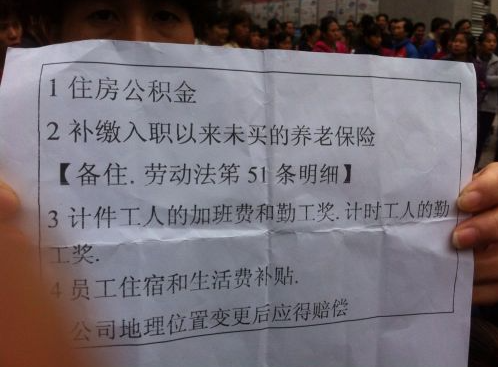

虽然动员工作得到了劳工机构的外部支援,但主要是由工人们自己推动的。在工人们明确了自己的意愿后,首先需要做的是鼓起大家与老板开始集体交涉的勇气,正是在这个意义上,收集工人们签名的过程尤为重要。收集签名自11月底到12月初,花费了大约一周的时间。到了12月初,联名信上征集到了710多个签名,还收了每个人20元作为维权经费。12月1日,工人注册了一个博客,开始对外发布维权信息。12月5日,工人把联名信交给了资方,要求资方在12月8日之前给出答复。从当天发布的博客中得知,如果厂方没有在约定的时间之前给出满意的答复,工人打算向住房公积金管理中心和劳动监察部门投诉。12月9日,资方宣布开始对工人的维权博客进行调查。

没有收到资方答复的情况下,工人积极分子开会决定集体向资方要说法。12月10日,工人们做好了准备,几位工人在当天上午11点前往办公室要求老板回应,同时有另一些工人前往车间向其他工人们解释情况。几个小时过后,此前去办公室的工人们一直没有返回,于是留在车间的工人们决定前去查看,他们号召其他工人一同加入,几乎所有人都响应了,这是第一次罢工的开始。

机构工作人员说,工人罢工后他们才得到消息,之前从没有跟工人讨论过罢工的事情,也不知道工人积极分子有罢工的打算。很多工人事先也不知道那天会罢工。但对工人积极分子来说,“发动”罢工是她们有意识的集体决定。她们成功了。某程度上,这次罢工可算是有工人策划,而非“野猫式”罢工,但与传统意义上工会组织罢工的程序明显不同。

二. 第一次罢工的对峙与结束:恐惧与恐惧的不同

资方也没有预料到会有这么多工人突然离开车间参与罢工,因此没有任何准备。工人们扣押了在仓库的一批货物,封锁了工厂大门,夜晚也睡在车间外的走廊里守夜。罢工开始的几天,工人士气高涨。感到形势不利的老板始终没有露面,只有几个高管出面对工人做出一些口头承诺,拖延时间,避免开启谈判。12月11号资方两次企图出货失败后,12号把厂规厂纪张贴在显眼的地方,试图强调工厂纪律;13号掐断工人宿舍水电;15号,厂里许诺“对按时到岗上班做事的人员,公司将给予每人每天20元的额外补贴,对于无故不上班者或上班不做事者,以旷工处理”。

同时政府机构开始介入事态,其中包括劳动局,公安局与工会。警察与政府工作人员每天来到工厂巡视,以防工人进一步“闹事”。他们并没有协助工人解决冲突,而是劝说他们寻求“合法渠道”,申请劳动仲裁。其中一些人甚至欺骗工人们,告诉他们这次联名请愿的要求是非法的。这期间工厂内的工人们没有激化事态,但选出几位工人代表前去政府部门上访。这时普通工人们能够做的事情很有限,其中一位女工回忆当时的情况是:“去年罢工,直接睡在车间外的走廊水泥地上……车间老大不参与,下班把车间门锁上。白班我们打牌,大把人打牌。晚上全是睡觉。”

12月17日,管理层急于拿回被工人们扣押的货物,因此同意与工人谈判,老板宣布将于18日早晨10点与工人会面。得到消息的晚上,工人们正高兴地讨论明天应该如何谈判,却突然听说明天他们将会被警察带走。一些工人从她们在安保公司(警察会将一些工作外包给这些公司)上班的同乡那里听说了这个消息。由于没有任何证据,大部分工人们都不相信这个传言。

12月18日早晨7:30,工厂老板带着超过1000名警察出现在工厂门口(此时在现场的工人人数约为800-900人)。一位工人回忆说:“18号,老板一来,我们还以为有什么好消息呢,谁知道带着一帮烂仔来。……他说,为了公司,你们辛苦了。说几句好话,就让我们回去上班。我们提的要求他也没回答……7点半左右,好多好多警察来了。全部站满了(警察),起码1000个……太恐怖了,吓的我脚都发软了。”工人们没有后退,而是拿着自己的工资单向老板提出各种问题。这时警察大喊到:“一!二!三!”,开始抓捕在现场的工人。有超过30名工人被警察控制,其他人跑进工厂中躲避追捕,老板则趁机重新掌控了工厂,并迅速转移了此前被工人们扣押的货物。

18日下午,由于工人们在高压下失去了谈判的筹码,老板趁机提出即刻返工的工人将会获得100元现金奖励,并且他将与这些工人协商养老保险与工厂搬迁后赔偿金的问题。这个提议对于许多工人来说极具诱惑,因为连续的罢工已经让工人们疲惫不堪,很多人甚至表示罢工感觉比上班还要累。于是大部分人接受了老板开出的条件,另一些人则是在警察的威胁下返工。

警察胁迫工人们返回车间,并且来回巡视。但一些工人继续反抗,她们坐在车间的地板上,或故意消极怠工。这样的状况一直持续到老板接受了工人们的一小部分要求。老板补交了过去三年的住房公积金,但拒绝补交养老保险:“抱歉,市政府并没有出台法律要求我补交养老保险,你们要跟政府去讲……”。大部分工人们接受了这一结果,并签署了同意书。12月18日清场时被抓的工人很快就都被放了出来。资方也没有开除工人。但是几名积极分子被安排到了一间小屋子里做工,与其他车间工人隔开,没有加班机会,房间里还安装了摄像头。

这次罢工结束后,老板接下了一些大订单,工友又能通过加班增加收入。老板明白工人们需要赚钱。从2014年12月到2015年1月,通过赚取加班费,一些工人的月薪甚至达到了6000人民币,工人们也因为收入的改善而失去了继续斗争的动力。但养老保险与搬厂补偿金的问题仍然悬而未决。在后续协商中,资方仅仅给出了会在搬厂前提前一个月通知工人的口头承诺。

学者史唯认为,养老保险与补偿金的缺失,使女工们预见到未来生活缺乏保障的困境。结合农民工群体长期处于社会底层、并持续遭受制度性歧视的现实,她们对当下处境的不安、不满与愤怒,不仅源于对未来的担忧,也深植于长期生活经历所累积的焦虑之中。因而引发罢工的“恐惧”作为集体情绪,事实上包涵多种复杂的情绪与感受。与之对应,在警察高压下女工们感受到的“恐惧”更为直接,面对身体可能遭受的暴力,以及对方在人数上的压制 ,大部分工人们即刻的反应是保护自己的安全,寻求其他形式的抵抗,例如协商或怠工。在这两种不同的“恐惧”作用下,罢工暂时趋于平静,然而前一种结构性的恐惧并未得到任何缓解,并且在五个月后推动了庆盛女工们的第二次抗争。

三.第二次罢工爆发:愤怒的不同指向

2015年上半年,工厂加班开始逐渐减少。到了四五月份,加班时数几乎完全没有了。期间,资方还在不断骚扰上一次罢工时最积极的几个工人代表,想让她们自己辞工,但没有得逞。四月底,资方启动了早已筹划的工厂搬迁计划。为避免重演十二月的被动局面,他们在未事先告知搬迁的情况下,率先迅速转移了裁床部门和货仓部门。。这两个部门都拥有较为昂贵的机床与货品,且大部分工人是男工。一位女工回忆说:“6月9号前搬了裁床和货仓。去年12月罢工的时候,这些男的很给力,叫的很大声。二楼的不下来,他们就上去喊:‘全部下来。’……厂里就用钱来诱惑,已经给到3000多了啊。因为这边(旧厂)只拿保底工资,没有加班,一个月一两千。这些人(男工)就想着那个3000多,就签了合同了嘛。……这两个部门一搬过去,男的就剩十多个了,都是怕死鬼,起不了浪了。因为人家要抓就抓男的先嘛,他们就不敢动喽。”

其他部门的工人此时出于各种原因,对事态还处于观望状态:“但是那时没有人去拦啊。我们是车间的,没有敢去拦嘛,要拦也应该是裁床的去拦,因为是搬他们的机器,没有妨碍到我们,那个时候这样想嘛。……就是去年的事害怕了嘛,没有人敢去拦。”资方这次转移已经带走了工人们后期寻求谈判的重要筹码,因此第二次罢工中的工人们在一开始就处于劣势,以至于相较十二月的罢工,她们没有选择,只能更多地将自己的身体置于抗争场域之中。

等到货仓和裁床顺利搬走,工人们坐不住了。工人代表又去找劳工机构帮忙,讨论的结果是再次发出集体协商要约书,要求资方3天内给出答复。6月2日,工人快递发出集体协商要约书,资方拒签,工人又派代表将邀约书送到了对方手里,但是资方对工人提出的谈判要求依旧选择无视。当时,工厂中一位50多岁的女工一直在找厂里为她解决欠缴养老保险的问题。她不是只要求解决自己的问题,而是要求资方为所有达到退休年龄的员工解决欠缴养老保险的问题。

6月8日晚,她突然收到短信,通知她被解雇了。6月9日早上,这位女工试图照常上班,但被工厂保安拦在大门外,随后与其爆发争吵。在车间的工人们得知此事后,约有100-200名工人前去声援她(其余的工人留在车间继续工作)。警察很快到达现场,对这位女工说,她应该自己去办公室与老板商量,但这位女工拒绝离开。这时,警察使用暴力强行将她拖往办公室的方向,女工摔倒在地,在拉扯中不小心擦伤了其中一位警察的胳膊。四名警察马上上前抓住她的四肢,把她抬进警车带走,指控她“妨碍公务并袭警”。一些工人认为这次逮捕行动是有预谋的,鉴于警察如此迅速地到达现场并且实施暴力。

6月9日下午,工作时间结束后,200-300名女工前往警察局,要求警察立即释放她们的同事。此后两天,女工们多次前往警局抗议,警方调集了大量的防暴队员到场维持秩序。趁着工人没在厂里,资方又搬走了一些机器和货物。警察拘留了数人,不过都在几小时后释放了她们。但此前被控袭警的女工依然在押。6月12日,工人们占领了工厂,第二次罢工开始,晚上她们集体睡在车间的地板上。工人还多次到街道和区政府上访,要求政府介入,给资方施压,而两级基层政府一直帮助厂方敷衍、拖延。

6月13日,约100名工人分散前往市政府,在广场集合后很快被警察“包围”。在警察的“劝说”下,工人们不情不愿地上了大巴车,被带回了工厂。有7、8名女工在远处看到工人们被遣返,她们马上去了深圳市信访局。信访局的一位工作人员对她们说:“你们的要求是合理并且合法的。我们会为你们解决这件事。你们先回去吧,等一切手续就绪的时候我们会联系你们的。”女工们当时对于这一回应感到非常高兴,她们认为市级信访局会帮助解决自己的问题。

在返回工厂后,工人们持续寻求各级别地区政府信访局的回应,然而始终没有任何结果。女工们对于政府的失望情绪愈发强烈:“我们说有什么事首先要找的是工会,找的是劳动主管部门,找的是国家相关部门。所以说,刚开始 的时候也都找工会,找劳检,找信访啊……但是往往是他们的作为回过头来让工友们失望。其实去年这个问题也找过省总(广东省总工会)那,这问题一到省总那基本上已经算是很高层了,但是省总从一月份到六月份这五个月没有任何作为,完全是工友们感到失望。对中国老百姓来说,是几千年的封建礼教思想来说,想找包青天,但是没有找到,所以心里落差还是比较大的……”

这几天的时间中,资方一直在利诱没有积极参与罢工的工人到新厂上班。一位工人回忆到:“6月9号,厂里还有七八百人,到15号,一多半人去了新厂。这些人想,老厂这边有的赔,她们(去了新厂以后)也有的赔,而且还有工作,有班加,个个都是这样想的。管理人员都这样说的,就像去年的公积金一样,他们说新厂那边都不搞(罢工),还不是照样补了几年的公积金。”

可以观察到,在第二次罢工爆发的过程中,工人们的恐惧逐渐被事态激化为愤懑。向外,女工们不只是对于资方的做法感到愤怒,这种情绪很大程度上还蔓延到了对警察与政府的认知中。向内,积极参与抗争的工人也对于“背叛者”感到不满,工友内部的分化与裂痕此时已经难以弥合。虽然事态各方都对罢工工人极为不利,但对内与对外的情绪作用事实上加强了抗争工人们的自我认同,而这370多个工人又共同坚持了40多天。

四、省会上访:最后的抗争

从15号开始,罢工就进入了对工人来说完全不利的僵局。工人一边继续守厂,阻止资方转移剩余设备,一面继续到街道和区政府上访。此外,工人在6月21日向社会发出公开信,希望引起关注,并于6月23日在厂内打出横幅:“不怕酷暑日夜守在所有生产车间,只为讨回血汗钱!!!”,静坐抗议。同时,资方和政府再次试图以高压瓦解罢工:资方公开宣布工人们的抗议是“旷工行为”,并统计“旷工人数”,给工人施加精神压力;政府方面又明确指责工人的行为违反法律,6月25日派警察从住处抓走了两名工人代表。一位工人在采访中说到:“他们(指政府)没有为我们说过半句话。他们口口声声说,主持公道。但是并没有,……劳检说,你们这样搞,工厂肯定要倒闭啦。他们就总是在考虑工厂那边。我的人生一辈子有多少个十八年,最美好的十八年都在你这个深圳的话,我肯定要在深圳养老,当着政府部门的面说。”

两周的罢工让这些中年女工身心俱疲,罢工后的种种经历,拖延、欺骗、侮辱和恐吓让更多人产生了悲愤的情绪。一些新的工人积极分子站了出来,她们与原来的工人代表经过秘密商议,决定兵分两路,由几个“新人”带上100个工友秘密去省政府上访,原来的工人代表与其他的工人则留下“看家”。6月29日凌晨,100多名工人分头赶到约定地点集合,乘坐租来的两辆大巴车前往省会上访。拦截访民到上级政府上访是地方政府的维稳任务。两次罢工后,在被监视的情况下,100多名工人成功站到了省政府信访大厅的大门口。

工人以为上访当天就会有结果,但是期望又落空了,她们遇到了在市里上访时同样的情况:所有她们能找到的政府部门都在敷衍拖延。但是由于工人们的公开上访已经给资方和地方政府造成了很大的压力,资方终于同意与工人进行谈判,约定6月30日进行谈判准备,7月1日正式谈判。资方同意谈判让工人精神振奋,本来决定当天就返回的上访工人临时决定留在省会,直到谈判有结果。

7月2日上午,一直没有露面的老板终于坐到了谈判桌上,但是态度强硬,一口咬定“法律没有规定我搬厂要赔钱”。下午第二次谈判,老板单方面宣布停止协商,要求工人以个人的方式找公司协商。在这之后,老板再也没有露面。因为原计划上访一天就返回工厂,工人们并没有随身带着足够的现金,现在吃住都成了问题。经过讨论,大家决定公开募捐,除了在街头举牌求助,还在当地一家银行开设了一个账户,在网上发布求助信息。即便收到了捐款,大多数工人为了省钱,也希望扩大社会影响,还是选择风餐露宿,从6月29日到7月5日,女工们一直顶着酷热与蚊虫睡在广州的公园或大街上。

7月6日早上,工人再次来到信访办,将信访材料交上去之后,一直等到下午也没有工作人员前来接洽。由于到上访的一周警察都没有抓人,工人们放松了警惕,都进到信访大厅里等待。来自深圳的警察又突然出现,极为粗暴的逮捕了当时并没有任何反抗的女工们。当日下午5点左右,所有人都被抓上了警用大巴,押送回深圳市,带到派出所做笔录,一直到7日凌晨2点才被释放。六月罢工的高潮结束了。

在这一阶段的抗争中,女工们的愤怒与不满克服了她们对自身安全的恐惧,转化为在公共场所的身体行动。这种身体行动一方面是振奋人心的,但同时对于行动者本身来说事实上是将自己完全暴露在结构性的暴力面前。例如,一位女工在公开抗议时曾举起写着“好人一生平安”的纸板,无疑令人动容。女工们的要求只是最低限度的“老有所养”,而她们的未来与尊严却被资方与政府完全控制,只能仰仗于上位者的同情与良心获得生存的权力。另一方面,史唯也指出,女工们的抗争引发了“自下而上”的恐惧,即政府“害怕”她们的行动引发更广泛的社会抗议,因而采取了比第一次罢工时更为严重的暴力手段进行镇压。处于权力结构中最为底层的女工们即使获得了一些来自国内与国际社会的声援,也实在无法与如此规模的反扑相抗衡。

五.罢工之后:无力的悲情

从7月7日开始,资方在工厂里里外外安装了大量的摄像头,监视守厂的工人。政府派人到厂里对工人进行政策宣讲,威胁工人的同时抹黑曾经协助工人的劳工机构和维权律师。地方政府的各相关部门相继到厂里贴出了通告,以不合法为由,驳回工人的一切诉求,公开镇压罢工。7月14日,警方以协助调查为由带走4名工人代表。7月15日,防暴警察赶到工厂,协助资方强行搬厂,并将7名工人带到派出所, 7月16日,工厂内外遍布警察。

7月15、16日两天中,恐怖的气氛超过了2014年12月18日。在现场的工人不能聚在一起说话,甚至看着警察的眼睛都会被视为挑衅。这次不仅是工人代表和积极分子,每个工人都感到自己随时可能被抓走。一位工友回忆说:“那段时间很恐怖。到处都装了密密麻麻的监控器,树上路上,厂里厂外,车间的每一个角落都有。……我亲眼看到路过工厂的人一拍照,派出所马上去抓,把人家的包包也搜查一遍,人也带到派出所。警察会问说拍照有意思吗?又没有人在关注你们,于是把手机也没收,真的是很恐怖!……到处都是便衣,在我们住房那边,到处抓人,我们都两三天不敢出去,厂方知道我们的地址,带警察过来,以查房的名义来抓人,有时还是在半夜三更的时候。人人心里都感觉到很恐惧。”

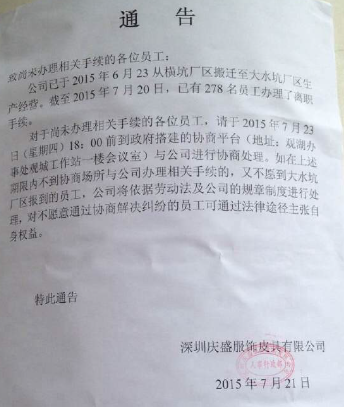

此时资方趁机向工人们提出“关爱金”方案:即按照工龄,10年以下的按每年500元,15年以下的每年600元,15年以上的每年800元为标准为工人提供辞工补偿金。然而这一方案远远低于法定的经济补偿标准。为了让工人接受该方案并在自愿辞工书上签字,资方先是打电话游说工人,之后直接到租房内找工人签字。对于“顽固分子”,直接由便衣警察出面威胁,“要么签字,要么去派出所”。警方和资方还以放人为诱饵,让被抓工人的家属劝说其他工人签字。在混乱的形势中,根据资方在7月21日公布信息,到20日,已有278名员工办理了离职手续。7月23日,最后一个工人在自愿辞工书上签下了自己的名字。工人们后续的集体协商与诉讼均以失败告终。

这样的结果让很多女工无法接受。一位受访女工曾说,她回家以后,有将近两周的时间吃不下,睡不着,满脑子都是罢工时发生的事情。她说她怎么也想不通,自己老老实实打了一辈子工,什么坏事都没干过,为什么最后好像做了贼一样,是这样的一个下场。

一位曾经在罢工中被警察打伤的女工说到:“我们去找政府理论,可他们告诉我们说,你们帮老板打工,就要听老板的安排呀,叫你去哪里做你就乖乖地去哪里做吧……我们终身都可能难忘这件事情。我跟人说身体的伤好快愈合,心里的伤啊永远……可能这辈子都会记到。这就是打工的悲哀……实际上,我们争的不仅仅是钱,真的,不完全为了这个钱,而是为了我们工人的尊严,要争这口气……”

在省会上访被迫结束后,资方与政府迅速以高压的方式重建了对于工人日常生活的全方位施加恐惧的秩序。此后,更以各种手段诱逼工人辞职,将“麻烦”完全从生产资料与生产场所中剔除。经历了罢工运动后的女工们虽然觉醒了自己作为公民的主体意识,却是以十分悲剧且受伤的方式意识到她们始终位于社会底层,勇敢的抗争最终也无法改变资本与威权共谋的现实剥削体系。沉淀下来的情绪继续在工人们与同情本次抗争的人们之中延续其政治性,最终这种情绪的政治将成为社会变革的助力抑或阻力,其影响依然是不可控的。

六.评述与讨论

通过对于庆盛工厂女工罢工过程的回溯,这篇文章希望引起读者再次关注女工情绪在整个运动过程中所扮演的角色。如史唯所说,作为一种社会形构与文化实践,情绪的政治性往往是通过对于身体的控制与反控制来呈现的。情绪附着在身体上,通过身体呈现出来,并在不同的个体间流动、渗透与重组。来自资本与威权“自上而下”施加的恐惧,是通过对于女工们的身体区隔、限定、规范其身体所出现的社会空间并实行严密的管控,以确保统治的安全性;而对于女工们而言,她们的恐惧转化为行动时也是将身体作为抗争的场域,通过使身体被看见(占领工厂、组织搬走机器与货物、在公共空间中上访、静坐、通过网络寻求声援等)来试图打开新的政治空间。

作为底层弱势群体,女工们对于未来“老无所依”的恐惧迫使她们进行自我教育并采取行动,以期成为更有尊严和能够被公平对待的公民。而在争取这样的主体身份中所经历的极度失望与愤懑,又推动她们尝试去改写和重构“何为公民”的意涵。情绪在这一过程中与女工们争取现实权益的行为与动机是紧密相连的,也是她们抗争的政治性的重要组成部分,并且处在与权力集团不断周旋抗争的动态关系中。

庆盛女工们的罢工结束了,但她们的恐惧并没有结束,甚至可以预见,这样的恐惧将会蔓延到下一代进城务工的女工之中。作为协助者与旁观者,关注劳工运动的社会活动家应当意识到情绪在政治抗争中的重要性。诚然,抗争中个体所产生的许多情绪会造成集体运动的分裂与停滞,同时情绪的蔓延也并不可控,但这是任何社会运动中都无法、也不应该被回避的政治性机制之一,值得我们在未来更深入的讨论。

相关阅读

史唯、刘世鼎(2017)。恐惧的政治性:养老保险与中国农民工。文化研究,(25),183-214

Aunties learning to fight: The 2015 Uniqlo strike in historical context. Chuang, Sep 15, 2016

S市某制衣厂搬厂罢工分析。工人自习室,发布于2021年2月7日,

Hui, E. S.-I., & Chan , C. K.-C. (2022). From production to reproduction: Pension strikes and changing characteristics of workers’ collective action in China. Journal of Industrial Relations, 64(1), 3-25.

中国劳动趋势发布文章均欢迎转载!请记得说明来源,感谢!

如果你也对于数据新闻、实证资料或文献翻译有兴趣,欢迎你加入我们一起为理解当代中国劳动议题、工人处境贡献一份力!欢迎直接寄信到我们的邮箱: [email protected] 你可以在信件中做个简单的自我介绍,谈谈你熟悉的劳动议题或相关的实务经验。