3轮面试都过了,却卡在了性格测试?这样招聘公平吗?

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:央广网

主题分类:劳动者权益事件

内容类型:分析或评论

关键词:测试, 用人单位, 就业歧视, 求职者, 岗位, 网友

涉及行业:

涉及职业:白领受雇者

地点: 无

相关议题:招聘

- 近期,一些企业在招聘过程中将性格测试作为门槛,引发了求职者对其科学性和公平性的质疑。

- 专业人士指出,性格测试可能只能反映求职者的短时心理状态,不应成为企业招聘的决定性因素。

- 求职者通过性格测试的结果可能因测试时心理状态的不同而有所差异,有的人甚至能够通过特定技巧来“伪装”出期望的测试结果。

- 有法律专家表示,根据劳动法和就业促进法,劳动者享有平等就业的权利,用人单位不应设置与岗位无关的限制条件。

- 性格测试应更多地作为对新员工的辅助性参考,而不是作为招聘的决定性门槛,以避免可能的就业歧视。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

招聘环节的性格测试不宜过度提倡,不妨放到入职后,作为对新员工加深了解的辅助性参考。

“

”

近日

#3轮面试都过了却卡在性格测试#

相关话题引起网友热议

针对一些企业将性格测试

作为招聘门槛的情况

有的求职者认为

其存在不科学之处

甚至可能成为就业歧视的“新马甲”

对此,专业人士认为

考察求职者是否适合岗位

应多角度进行

心理测试结果

可能仅反映测试者短时状态

企业招聘时不宜将其作为决定因素

“做完测试

被通知与意向岗位要求不符”

“3轮面试都过了

最后卡在了性格测试”

“刚做完测试

被通知与意向岗位要求不符

可这是我做梦都想去的公司”

“测试结果显示我缺乏

进取心和抗压能力

我觉得不准”

……

当前,各地校园招聘火热进行

很多企业在招聘中

除设置笔试、面试外

还要求求职者做性格测试

不少人因测试结果不合格

错失心仪岗位

没有标准答案的性格测试

成了用人单位招聘的“硬杠杠”

有求职者质疑其不科学、不公平

那么,将性格测试

当作用人单位的招聘门槛

靠谱吗?

什么是性格测试?

近年来,MBTI、卡特尔16PF

PDP、九型人格等性格测试

在职场招聘中频频出现

越来越多公司开始在面试中

加入相关内容

甚至在岗位调整和晋升时也会用到

有企业还提出性格测试不通过

一年内不能再投简历的要求

以较为流行的MBTI性格测试为例

这种测试方法

将个体人格分成16种类型

认为每种类型

都有独特的性格特征和擅长之处

如ISTJ(物流师型)

注重实际,严谨负责

遵守规则,适合数据库管理

保健管理员、财务工作等职业

ENFP(竞选者型)对人有同情心

有创造力,好奇心强,积极向上

适合营销经理、培训师、设计师等职业

时下风靡社交领域的

“I人(社恐)”“E人(社牛)”

也出自于此

测试可伪装

科学性如何保证?

一家大型企业的

人力资源负责人朱丹认为

在招聘人数较多、时间紧张的情况下

性格测试可以作为一种

快速筛选的“通用语言”

帮助面试官迅速了解

求职者的性格特征和行为偏好

提升招聘效率

性格测试真能为企业招人用人

提供准确、科学的建议吗?

在社交平台上

不少求职者分享自己的真实经历

有人测评分数高

被认为是“伪装”而被拒

有人专业能力测试分数很高

但因为性格测试分数低而被拒

一位参加过多次性格测试的求职者表示

这种测评只能反映测试时的心理状态

有的人可能做几次

就有几个不同的答案

如果以此衡量求职者会有很大偏差

“测试是有技巧的,可以结合应聘岗位

伪装出企业需要的心理形象”

求职者王迪坦言

他很容易就摸到了性格测试的“窍门”

顺利通过面试

在社交平台

有不少网友分享高分通过性格测试的技巧

还有商家专门兜售辅导课程

为求职者量身定制

能够迎合企业需要的性格特征

在朱丹看来,测试量表的专业程度

往往决定着测量结果的准确性

越专业的测试量表费用越高

比如朱丹所在公司使用的测试方法

应届生每人约150元

社会化人才每人高达几千元

如果用人单位用的是不太专业的测试量表

测试结果可能不准

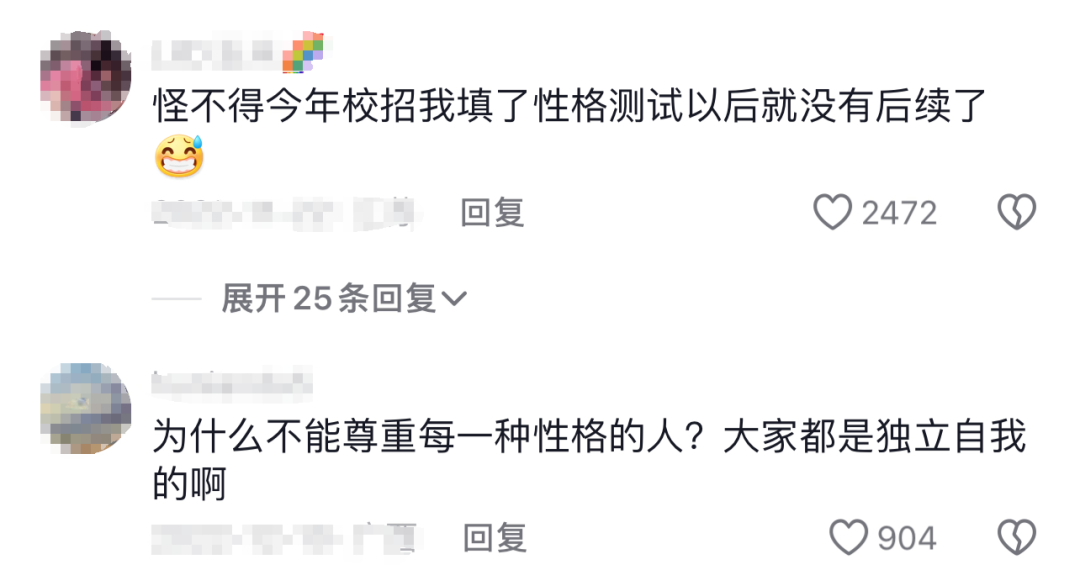

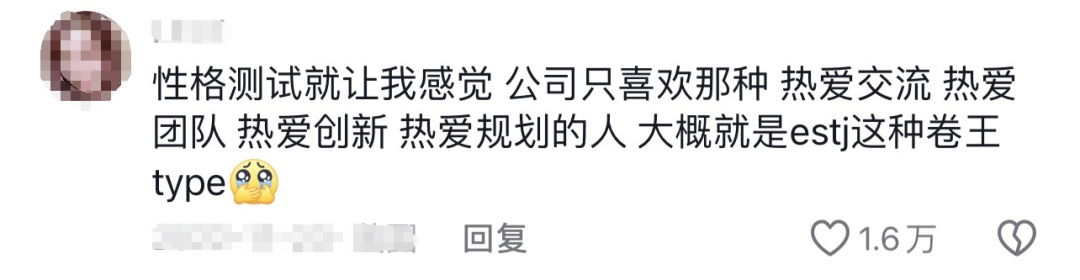

网友热议

对此,有网友表示

不理解

也有网友质疑测试的科学性

但也有部分网友认为

招聘时的性格测试

能帮助企业选到合适的人才

专家:性格测试

不宜作为招聘时的决定因素

广东广和(长春)律师事务所

律师王雨琦表示

“根据劳动法和就业促进法

劳动者依法享有平等就业的权利

用人单位不得设置

与岗位无关的条条框框

限制求职者平等就业

如果用人单位能够证明

这种测试是基于合理的

工作需求或岗位特性

且测试过程合法、公正、透明

就不涉及就业歧视问题”

同时,用人单位还应当采取必要措施

确保测试结果的保密性

长春汽车职业技术大学

心理健康教师陈阳表示

“要考察求职者是否适合岗位

必须从多个角度、用多种方法

才能得出一个比较可靠、客观的结果

跟身体检查不一样

心理测试没有那么明确

结果也可能仅反映测试者短时状态

是否适宜作为

直接筛选求职者的硬性标准有待研究

企业招聘时不宜将其作为决定因素”

招聘环节的性格测试不宜过度提倡

不妨作为对新员工加深了解的

辅助性参考

人格测试近年来在年轻人中十分流行

也有不少用人单位

将其作为招聘的测试项目之一

如果是意在传递企业文化

对网络文化的包容性

对年轻群体的贴近性

则无可厚非

如果是为衡量候选人性格特点

与岗位的匹配度,则“仅供参考”

且不论市面上花样繁多的性格测试的

科学性、可靠性有待确认

相信少有成熟规范的用人单位

会将其作为录用与否的决定性因素

所谓选“I人”还是选“E人”

也并非真正意义上的就业歧视

我们需要格外警惕的是

一些真正涉嫌就业歧视的理由

无法拿到台面上讲的原因

可能会以“性格测试未通过”等为托辞

性格测试便堂而皇之地成为

就业歧视的“新马甲”

从这个意义上讲

招聘环节的性格测试不宜过度提倡

不妨放到入职后

作为对新员工加深了解的

辅助性参考

对此,你怎么看?

评论区聊聊~

大家都在看↓

17岁、中专生、全球数学竞赛12强!优秀还勤奋,是金子总会发光!

不买东西就要被导游骂“不要脸”!团,还能报吗?

“录取通知书”这条赛道真的有天花板吗?评论区各种预测!🤣

来源:央广网综合

本期编辑:吴双 姜葳