【数据新闻】“失踪”之后,法庭之上:赴日技能实习生和中介在国内法庭纠纷的案例分析

来源网站:www.laodongqushi.com

作者:

主题分类:劳动法律案件, 劳动者处境

内容类型:分析或评论

关键词:劳务中介, 实习生, 技能, 日本, 公司, 日方

涉及行业:

涉及职业:蓝领受雇者, 青年学生/职校/实习生

地点: 无

相关议题:实习, 海外中国工人, 私人职业介绍所/劳务中介, 劳动合同, 工资报酬, 就业

- 技能实习生在日本遭遇严苛的工作环境和低薪酬,维权困难,导致部分人选择“失踪”。

- 中介通过与日方公司的合同,将失踪技能实习生导致的损失转嫁给工人及其家属,形成工人权益受损的恶性循环。

- 技能实习生在国内法庭上维权面临证据力量悬殊,大多数情况下法庭不采信工人提供的证据。

- “失踪”技能实习生及其担保人往往需要支付高额的赔偿金,这些赔偿金远超工人的合同工资总和。

- 尽管存在规定禁止收取履约保证金,但在实际司法处理中,中介要求的违约金和赔偿金得到了普遍认可。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

核心发现:近年来,越来越多的中国劳动者前往海外工作。这些工人们往往在国内与劳务中介签订合同,由中介代理联系海外雇主。尽管工作地点在国外,ta们仍然受到国内中介的控制与管理。

本文专注前往日本进行短期劳动的技能实习生。技能实习制度下工人基本无法转职,维权成本高,回国也会面临中断合同导致的中介索赔,因此在公司遭遇不公待遇后不少工人选择“失踪”。当日方公司失踪人数达到一定程度,公司和监理团体就有可能被取消接收技能实习生资格。但在跨国移工的交易过程中,日方受到的损失会通过对中方中介进行索赔或者惩罚,中介再通过诉讼工人及家属来再次转嫁到工人身上。在这个恶性循环中,日方公司和中介利用两国法规的差异完成了剥削工人的共谋,在工人处于证据弱势的前提下,司法系统的缺少作为让中介更加猖獗。而工人在这个跨国的过程中被“一鱼两吃”,在日本难以维权,回国面临着高额诉讼,被夹在系统之间动弹不得。

关键词:技能实习、劳务中介、劳动法、海外劳工、日本

作者:等闲、眼睛

编辑:眼睛

*本文为“解读劳动”数据新闻营成果作品

技能实习生为何“失踪”?

技能实习制度在名义上是一种让外国人通过在日本的工厂、建筑工地或农场等工作1~5年,以学习日本的技能的制度。实际上技能实习生大多从事低技能的繁琐工作,用来填补缺乏人手的日本工作现场。这种名义与实际的差距造成了大量技能实习职场的劳动问题。很多技能实习生在认为维权无门后,无法忍受严苛的工作环境、低薪酬和对私生活的控制,选择逃离公司。在日本官方,ta们被称为“失踪者”。

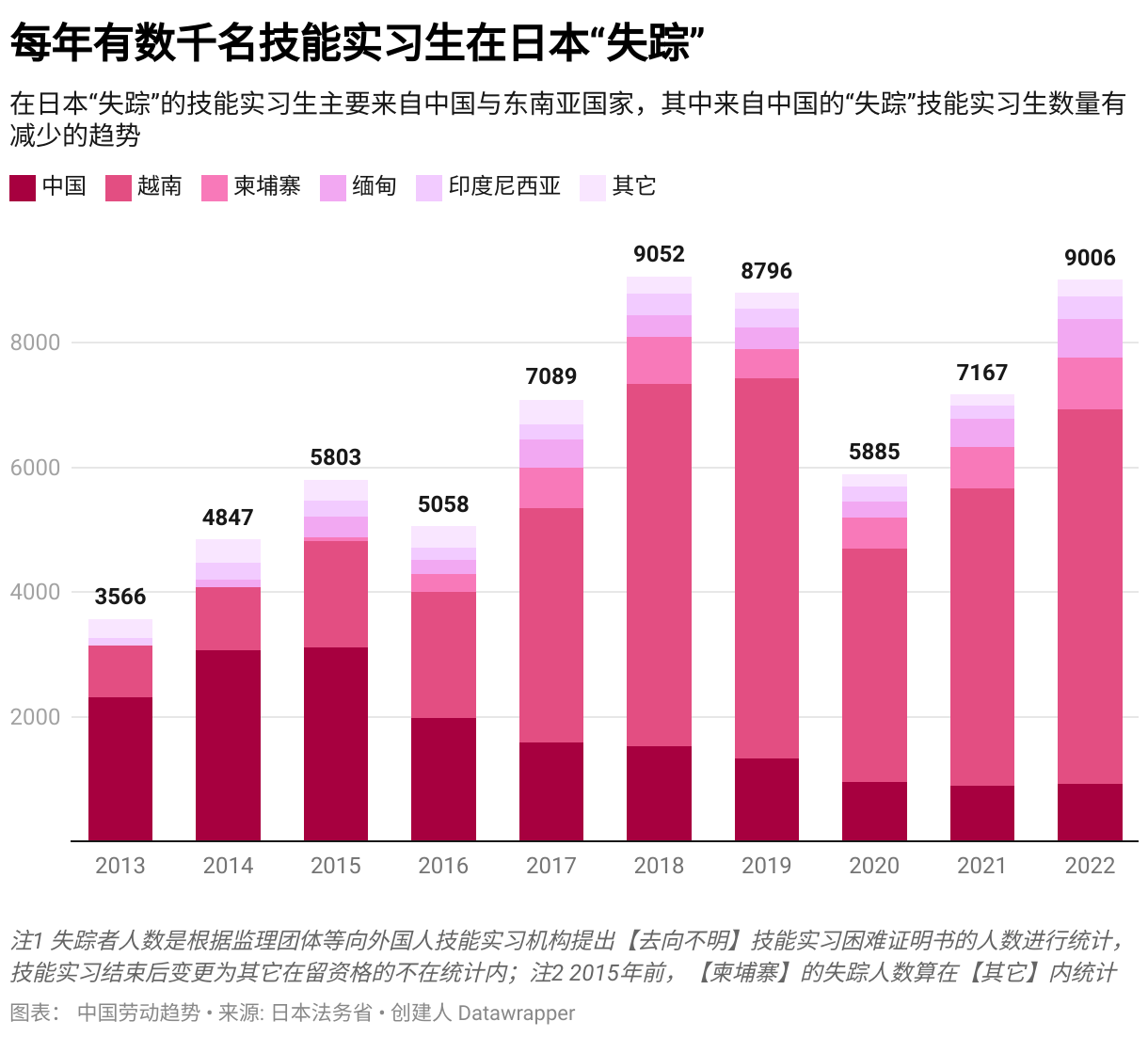

从表中可以看出,来自中国的技能实习生失踪人数在2015年一度达到最高的3116人,随着越南工人越来越多前往日本务工,越南籍失踪技能实习生人数也飙升到一年6016人。

为什么如此之多的技能实习生选择逃跑?对于ta们,是否有其他伸张权利的路径?为了探寻这种可能性,笔者曾与日本支援移工的NPO有过深度交流。这家NPO几乎每周都会接到几起来自技能实习生的咨询,大多是关于工伤、工资和工作环境的问题。然而这些咨询能最终转化到实际支援的案例并不多,除了一些客观因素限制,当事人在中途突然提出放弃的情况屡见不鲜。

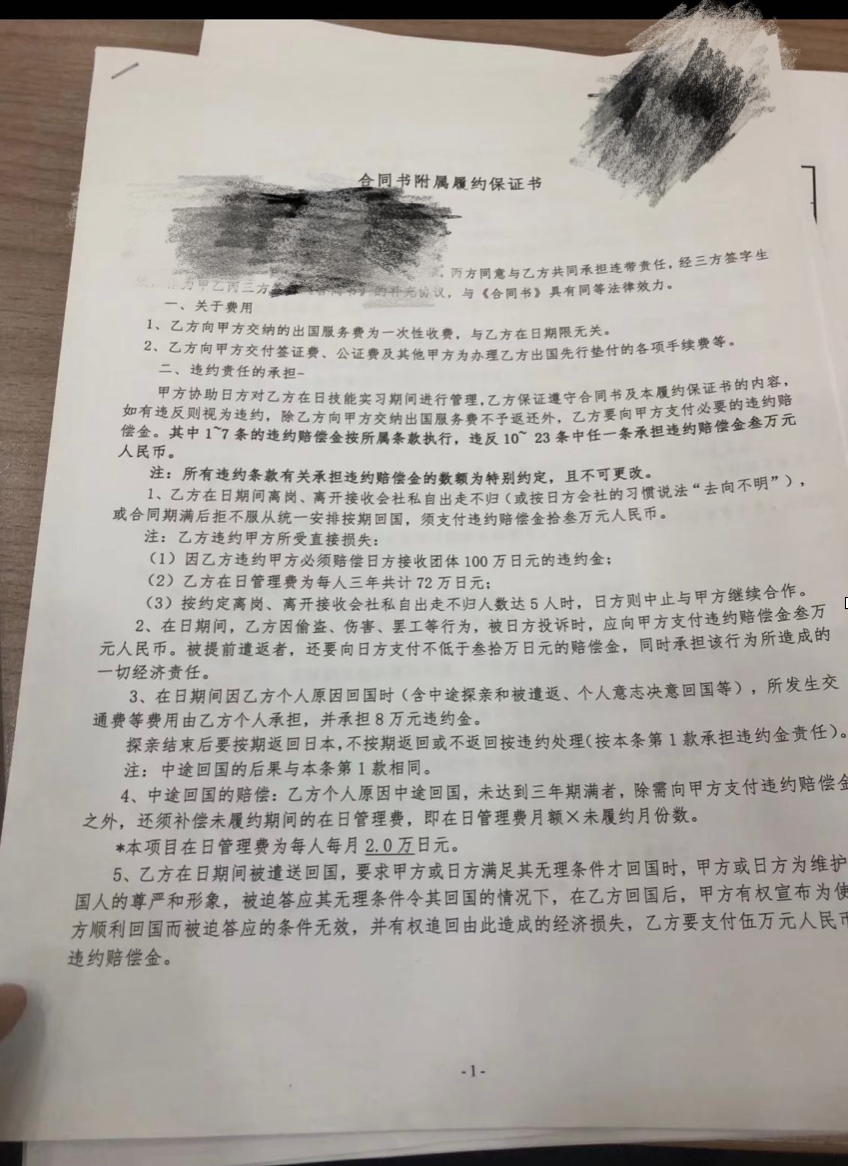

笔者在接触几件中国籍技能实习生的咨询后,确实感受到了一种阻力,工人担心维权或加入工会后会在公司被“穿小鞋”。即使在维权成功后有机会换公司的前提下,笔者仍在工人身上感受到了更深层的一些顾虑。直到笔者有机会看到工人在出国前与国内中介(技能実习生送出机构)签订的保证书,那一条条压迫性的条例展示了工人的恐惧与担忧来自哪里:即使在日本境内有机会更换公司,在中国国内和中介之间的契约却无法更换。日本公司并不完全只在日本的法律框架下管理移工,对工人从工作到居住再到私生活的全方位监控管理是由公司(日方)、监理团体(日方)和中介(中方)所共同完成,而关键的“隐形锁链”其实是被中方中介所把控。日方公司则处在一种默许的态度,甚至是和中介签双层契约暗中约定惩罚“不听话”的移工。(如图中条例提到技能实习生失踪后中介需赔偿日方公司违约金,这种违约金的约定其实是被明令禁止的)

从日本支援团体的视角来看,对日本境内公司的抗议可以起到一定施压作用,然而海外的中介却处于一种难以伸手涉及的灰色地带。如果中国国内并没有强力机制保护本国的海外移工权益,技能实习生就实际上处于一种无保障的状态。

这篇文章正是诞生于这些疑问:中介如何控制工人在海外的工作与生活?“失踪”的技能实习生和ta们的家人在失踪之后面临着哪些问题?中国司法实践中如何处理技能实习生和中介纠纷?

中国法庭上的技能实习生

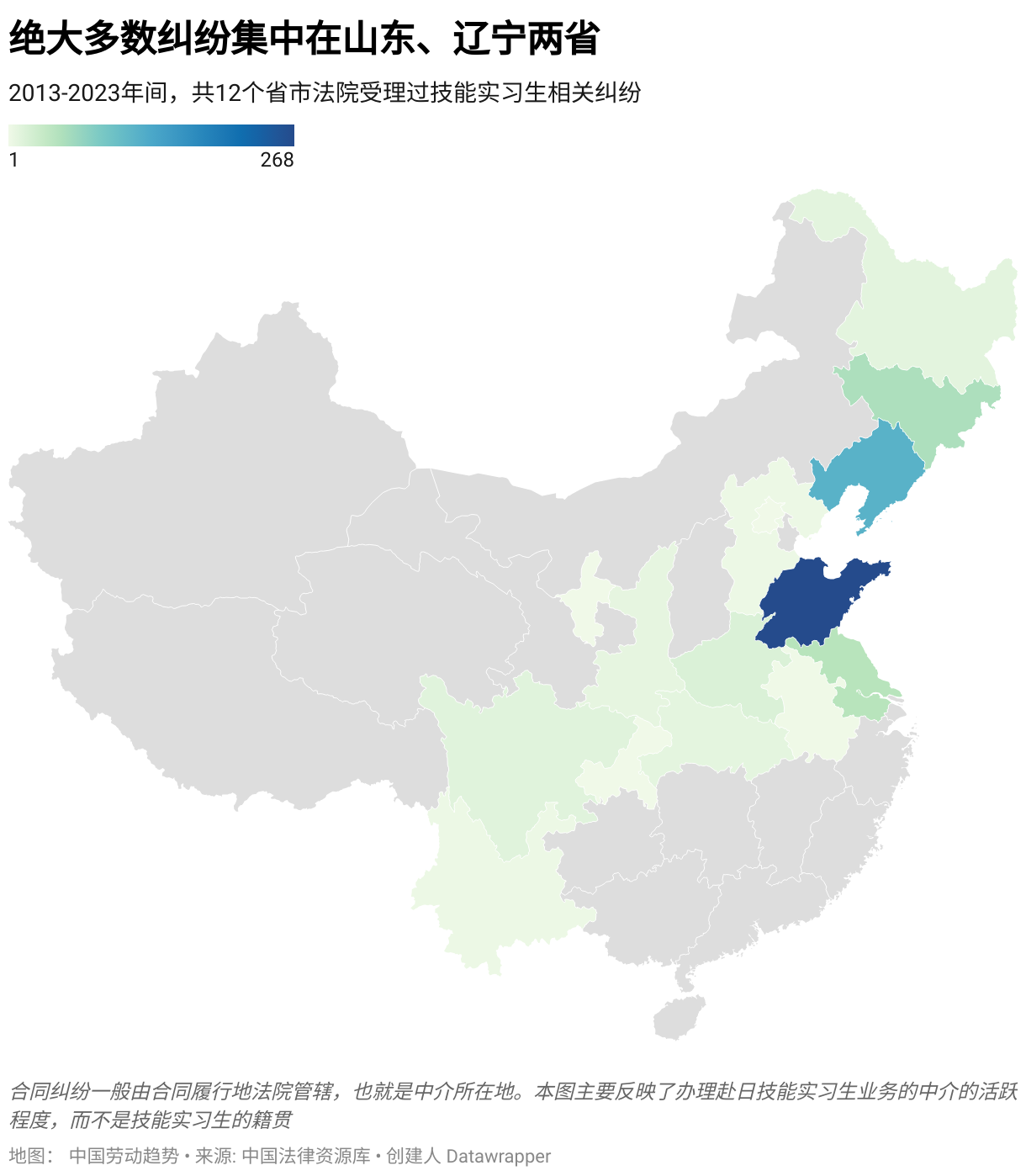

我们在中国法律文书网上搜索发现,2013-2023年间,共有564份法院判决文书中出现了“技能实习生”五个字。其中,近半数(268)来自山东省的地方法院。另外,有121份来自辽宁,52份来自吉林,44份来自江苏,河南18,四川13,黑龙江11,湖北10。陕西、云南、河北、安徽、宁夏、重庆和北京的地方法院也都审理过相关案件。

合同纠纷一般由合同履行地法院管辖,这在大多数情况下是中介所在地。也就是说,上图主要反映的是办理赴日技能实习业务的中介的活跃程度,并不是技能实习生的籍贯。但中介的活跃也间接指出,绝大多数赴日技能实习生来自山东、辽宁、吉林和江苏四省。

山东和东北地区因为地理位置因素,一直有很多日资企业在当地办厂,和日韩的经济交流都相对其它地区更为频繁。因此当地产生了较多的向日韩劳务输出的业务需求。

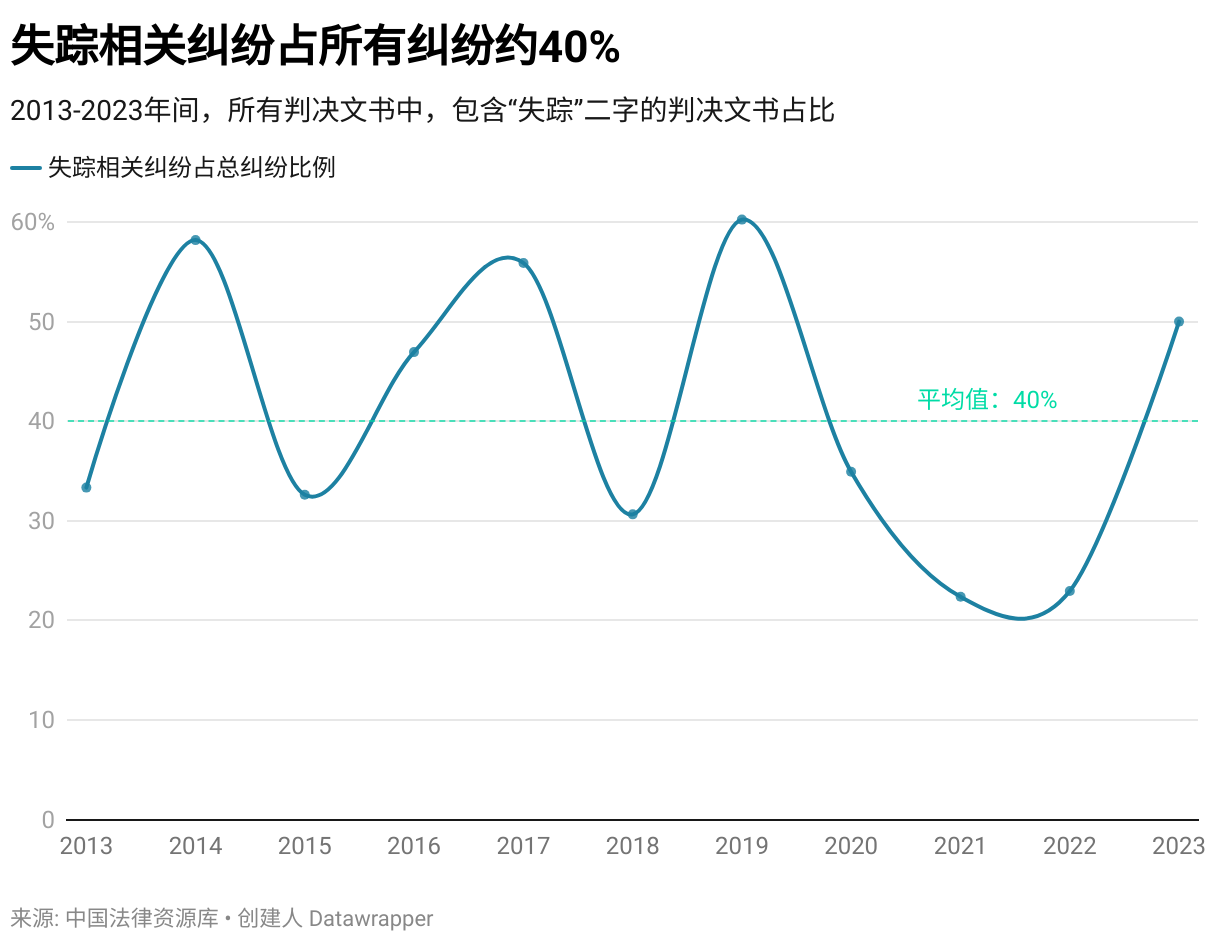

在这11年间,共有223份文书中出现了“失踪”两字,占总数39.8%。从图中可以看出,在疫情前,失踪纠纷占比在30%-60%这个区间。疫情发生后由于疫情导致无法出国而产生的纠纷增加,失踪纠纷占比一度跌到20%,随着复航,再次回升。

“失踪”背后是痛苦的工作经历

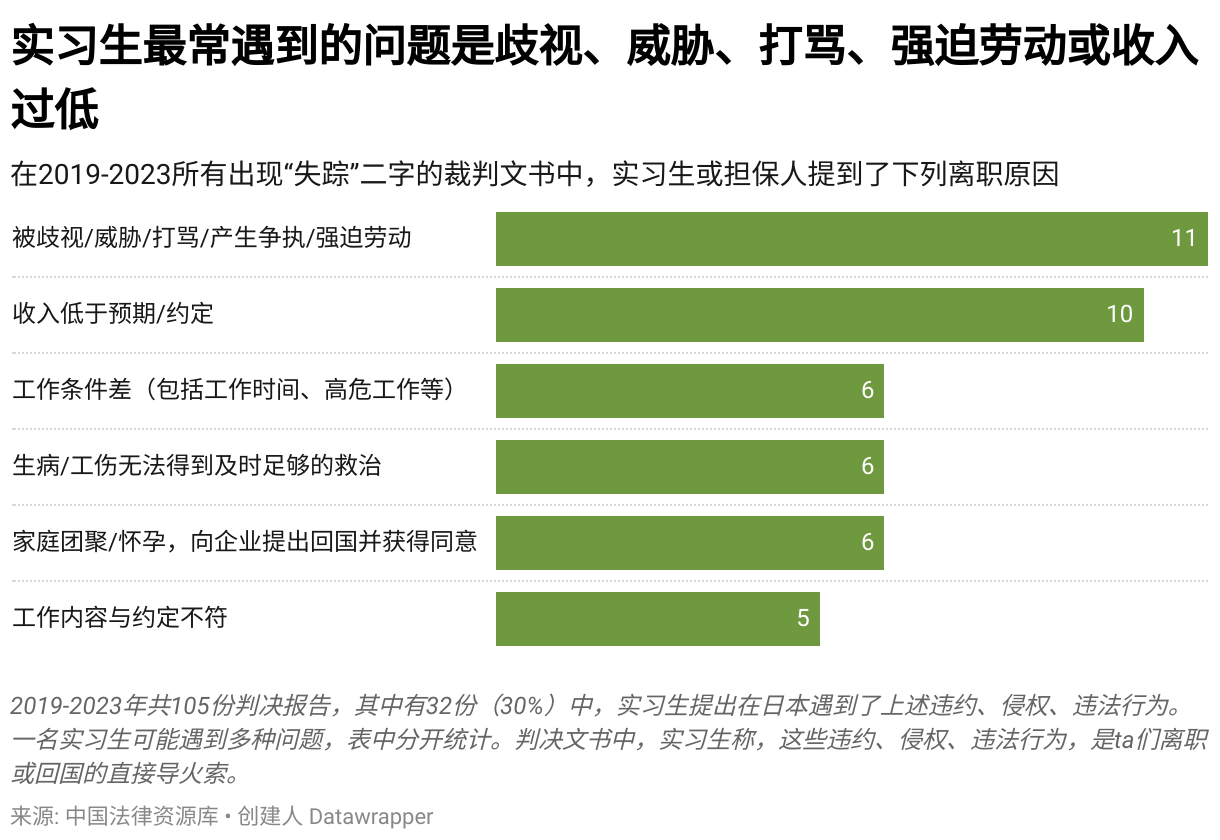

我们详细阅读了2019-2023年间105份包含“失踪”两字的判决报告,其中有32份(30%)中,实习生提出在日本企业遭遇了违约、侵权、违法或暴力行为,并以此在法庭上作为自己提前离职的辩护,主张不应该为“失踪”缴纳违约金。一名实习生可能在工作期间遇到多种问题,表中进行了分开统计。

然而,这32份证词证据中有31份都未被法庭采信。

法庭之上,工人和中介所持有的证据的力量是悬殊的。大多中介能够拿到日方企业、监理团体的证据协助,也更容易拿到日本警方和大使馆的公证及翻译。而工人和担保人的证据往往来自工友、微信聊天记录和照片录像,并且大多由于证据在海外采集未经公证法庭不予采信。因此在海外遭到怎样严重的不平等待遇,其证据在国内法庭之上都无法决定判决的走向。唯一一个例外是因怀孕而被解雇的回国的技能实习生,怀孕被视为不可抗客观因素,得以免除缴纳违约金。

“失踪”的代价

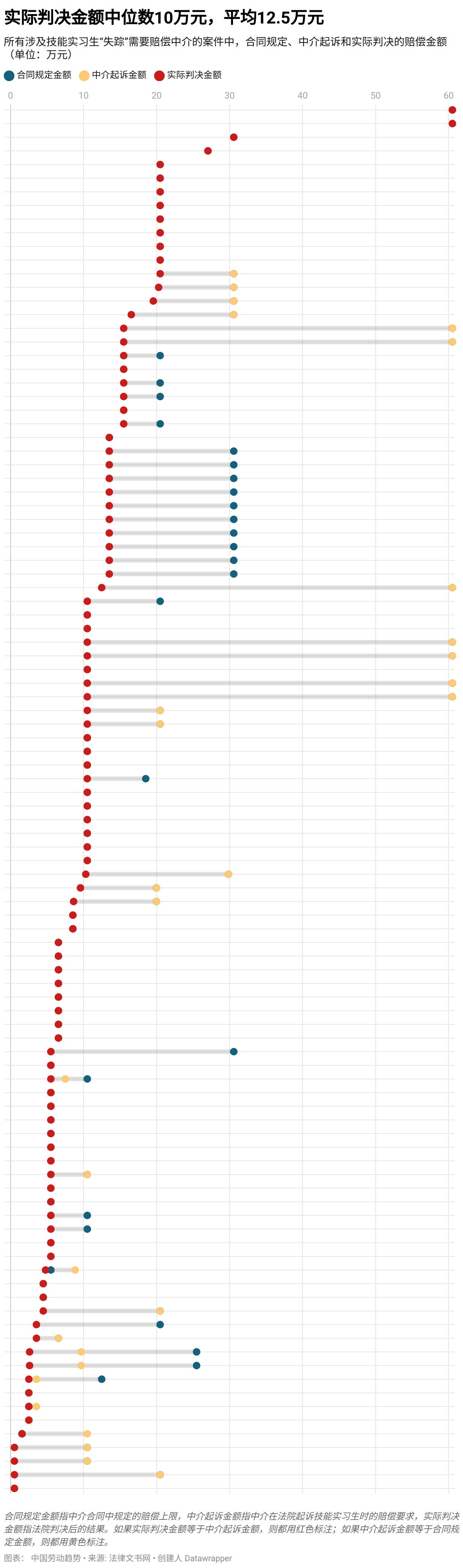

最后,我们统计了“失踪”技能实习生需要缴纳的赔偿金数量。

超过半数(53)判决中,实习生需要根据中介要求缴纳全部的赔偿金。另外45份裁判文书要求实习生支付赔偿,但相比中介的要求下调了金额。只有3个案例中,实习生不需要支付赔偿金,其中一例是前面提到的怀孕回国的情况,一例中介提交的海外证据没有公证,另外一例在中介提交新的证据后,二审重新要求实习生支付赔偿。

在劳务合同中规定的最高赔偿金额最高可达60万元,这远超一般实习生按照合同工作三年的工资总和。实际判决中最高的赔偿金额为26.5万元。赔偿金额的中位数为10万元,平均值为12.5万元。

至于为什么要收取如此高昂的赔偿金,中介往往声称自己与日本企业签订了合同,而实习生的“失踪”导致中介需要给日本企业支付高昂的违约金,甚至丧失了外派实习生的资格。这些高昂的损失,都要由实习生本人及ta们的担保人来承担。尽管在日本法律下,中介和日本企业之间发生违约金是被禁止的,但在国内司法处理中,中介因实习生脱岗需要赔偿日方公司违约金而产生损失这一主张得到了法院普遍认可。

那么中介对于违约金和赔偿金的要求是否符合国内法律?财政部、商务部曾在2003年发布《关于取消对外经济合作企业向外派劳务人员收取履约保证金的通知》(财企(2003)278号)(下称《通知》)。《通知》第2条规定,自本通知生效之日起,企业不得再向外派劳务人员收取履约保证金,不得向外派劳务人员收取管理费等费用,也不得要求外派劳务人员提供任何其他形式的担保和抵押。然而在实际判决中,尽管不少律师和当事人基于《通知》指出中介要求的违约金合同本身就是霸王条款,法院都以《通知》不具备法律效益为由不予采用。

“对于财务部、商务部《关于取消对外经济合作企业向外派劳务人员收取履约保证金的通知》(财企(2003)278号)第二条的规定,此项规定不属于法律、行政法规的强制性规定,不影响担保合同的效力。”(摘自判决书原文)

在司法实践中,《通知》俨然成了一纸空文。

担保人

在失踪案件中,由于大多实习生都在日本处于下落不明的状态。

很多中介会选择直接起诉担保人进行赔偿。

担保人往往是实习生的亲朋好友,中介会和工人签订承诺书,比如“担保书中注明,境外工作期间,跳槽、脱岗、私自打工、失踪、旷工、罢工、强行回国、非法滞留等均属违约行为,需要支付赔偿金“,如果实习生不回国,担保人就必然承担数万至十数万不等的赔偿。

这种不平等的承诺书的签订亲属的担保制度是限制技能实习生在日本所有活动的根本原因之一。

在失踪之后,仍有沉重的诉讼在前方等着工人们和亲友。

结语

在技能实习制度下,工人基本无法转职,维权成本高,回国也会面临中断合同导致的中介索赔,因此在公司遭遇不公待遇后,不少工人选择“失踪”。当日方公司失踪人数达到一定程度,公司和监理团体就有可能被取消接收技能实习生资格。但在跨国移工的交易过程中,日方公司受到的损失会通过对中方中介进行索赔或惩罚,中介再通过诉讼工人及家属来转嫁这些损失。在这个过程中,工人失踪造成的损失会在(工人-公司-中介-工人)这个循环再次转嫁回工人身上。

我们通过阅读法律裁判文书发现,工人在法庭上处于取证弱势,而中介的诉讼要求一般会被法院认可。工人在日本被企业剥削,难以维权,在中国还要给中介支付高额赔偿,被夹在系统之间动弹不得。造成工人如此处境的,除了不公正的技能实习制度,还有日方公司和中介利用两国法规的差异完成的剥削共谋——中介给公司支付违约金并转嫁给工人这一行为既违背了日本法律也不符合中国的行政要求,但双方都以无法伸手管辖整顿对方国内公司/机构为由让工人陷入两不管的灰色处境。

法院在中介与实习生的纠纷中往往以海外证据未经公证来忽略工人的证据,甚至无视政府下发的通知内容。指导和通知不被视为有法律效应的法规,所以政府本身也不重视保护海外工人利益,缺少保护工人的真正有效的强力法规。而法院认为自己只是按规定和以前的判例做出判定,甚至从降低赔偿金的角度来看,个别法院可能站在了偏向同情工人的立场。但在不公正的制度下(技能实习制度和国内司法对海外工人权益的漠视),每一个个体法院的看似依法办事,实际上仍然完成了对工人的压迫。这种恶性循环从私人中介在中国诞生以来持续了几十年,每一环共同的不作为积攒起来,成了压住工人的大山。

数据说明: 我们从中国裁判文书网以及中国法律资源库中收了2013年以来的法院裁判结果。值得注意的是,裁判文书网在2023年后更新的速度显著降低,最后一条包含“技能实习生”五个字的法院裁判文书更新时间是2023年下半年,因此我们没有收集今年(2024)的数据和内容。

我们首先用“技能实习生”作为关键词,检索了所有与赴日本技能实习生有关的纠纷判决。我们用网站自带的时间、地域检索功能对所有裁判文书进行了初步分析。在此基础上,我们使用“失踪”作为关键词,检索与在日本“失踪”的案例有关的判决,共搜索到109份文书。我们对这109份文书进行了全文阅读,并记录了“失踪”原因、赔偿金额等内容。

中国劳动趋势发布文章均欢迎转载!请记得说明来源,感谢!

如果你也对于数据新闻、实证资料或文献翻译有兴趣,欢迎你加入我们一起为理解当代中国劳动议题、工人处境贡献一份力!欢迎直接寄信到我们的邮箱: [email protected] 你可以在信件中做个简单的自我介绍,谈谈你熟悉的劳动议题或相关的实务经验。