背调被亮红灯,他们起诉了大厂

来源网站:www.sohu.com

作者:VISTA看天下

主题分类:劳动法律案件

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:公司, 用人单位, 求职者, 信息, 红灯

涉及行业:互联网信息服务, 服务业

涉及职业:白领受雇者

地点: 北京市

相关议题:工人仲裁/起诉

- 求职者在背调过程中无法获知自己的背调报告内容,也没有解释和申诉的权利,导致对背调结果产生疑问和不满。

- 背调结果的严重等级(如红灯)可能直接影响求职者的职业发展,甚至导致其被多家大厂拒绝录用。

- 背调公司与用人单位之间的信息共享协议,使得与求职者密切相关的信息被封闭,求职者无法知情。

- 背调中他人的主观评价可能影响结果,但求职者无法核实或申辩这些评价的真实性。

- 部分HR只告知背调是否通过,不会透露具体原因或细节,求职者对背调过程缺乏知情权和反馈渠道。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

原标题:背调被亮红灯,他们起诉了大厂

2025年3月下旬,李琦入职新公司的计划,被一个意外的结果打断了——公司的HR告诉她,她的背调(背景调查)没有通过,不仅如此,背调还被判了“红灯”。

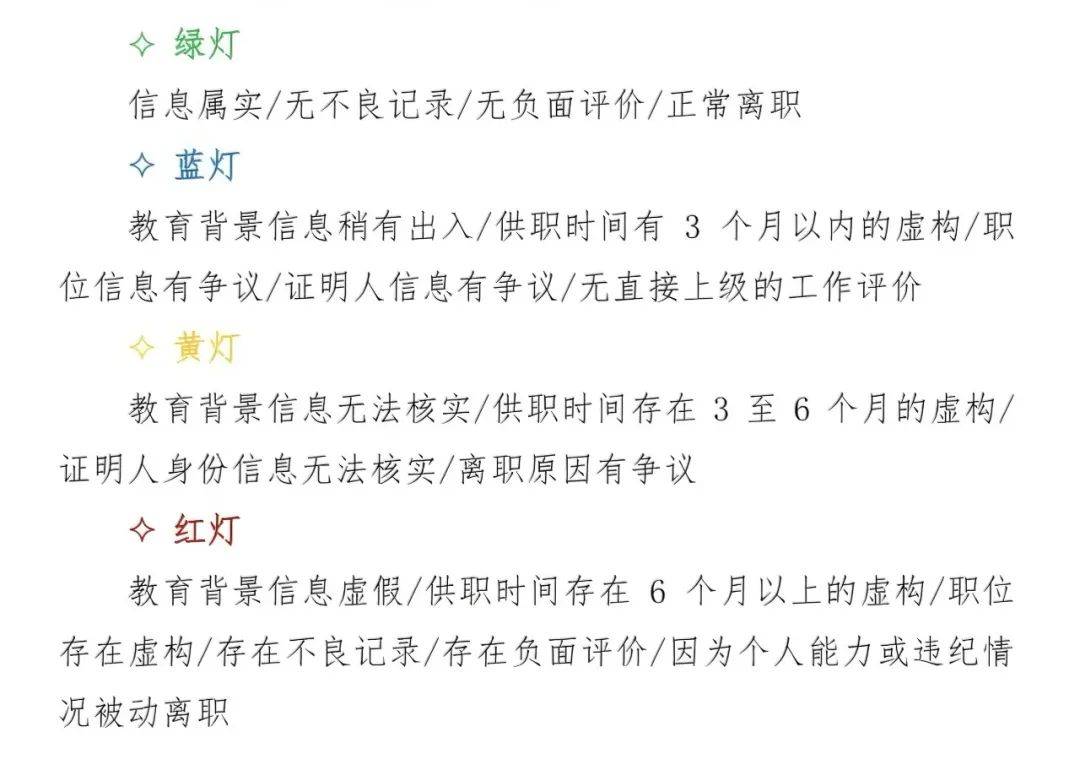

背调是企业招聘流程中的一个环节,主要涉及核实求职者的个人信息、了解其过往工作表现等内容。不同的亮灯评级,则意味着对求职者信息的不同判断,绿灯、蓝灯、黄灯、红灯四个评级,对应着候选人信息的不同风险等级。

背调结果的四个评级

红灯是其中最为严重的结果。但李琦无法接受,她清楚自己提交的个人信息、工作经历都是真实的,并没有造假,为什么会被亮红灯?尝试与HR沟通无果后,李琦在2025年3月起诉了她应聘的那家互联网大厂。

背调是用人单位了解求职者的方式,而在背调过程中,很多行为可能游走在法律边缘。有律师观察到,因背调引发的诉讼案件,近年来有所增加。而决定要拿起法律武器的求职者们,需要面对的依旧是一条坎坷的道路。

01

入职,撞上红灯

收到结果前,李琦已经感觉到异常。她应聘的是北京一家互联网大厂,起初进展很快,一周之内就结束了四场面试和谈薪。薪资敲定、确认offer之后,背调却持续了整整两周。等待过程中,她去网上搜索这家背调公司,发现很多求职者吐槽说,这家公司背调不专业,自己被它坑了。

而她的担忧最终成真,等待两周后,李琦收到的是背调红灯,以及offer而被取消的结果。

红灯的判定最为严重,也更罕见。以某头部背调公司公布的标准为例,红灯代表在所涉及核实范围中存在极高风险或不真实信息项,也是最严重的情况,一般包括工作经历或教育背景等信息不实、负面的工作表现、犯罪记录或违法行为、信用记录或财务问题等。

背调涉及的内容

她担心背调影响自己的职业生涯。李琦看到不少帖子说,如果背调被亮红灯,以后都不能再进入互联网大厂工作了。一个背调“受害者”私信告诉她,自己被判红灯后,又接到了另一家大厂的面试机会,但快要进入谈薪环节时,HR却突然告诉他,因为此前的背调结果,不能再继续推进招聘了。

刚刚毕业四年的李琦,还希望未来能够在大厂里多一些学习和积累,“如果因为一个红灯让我从此进不了大厂,那我肯定是非常不能接受的”。

最让她感到困惑的是,她并不知道自己为什么被判红灯,她也无法找到确切的答案。

作为求职者,李琦看不到自己的背调报告,也无法直接联系背调的负责人。出具背调报告的,是该大厂委托的第三方背调公司。李琦和背调公司的联系只有两次,一次是背调开始前,她通过邮件填写自己的相关信息,授权背调公司进行背调;另一次,背调公司电话联系她,让她出具自己的个人所得税信息。

HR也不愿告诉她判红灯的理由。她打电话询问HR,HR只是告诉她,她的上一段经历有问题,她追问具体有什么问题,HR只是说“涉及公司机密”,便不再向她解释。

李琦觉得很奇怪:“我作为我的个人资料的当事人,这些资料的结果你不告诉我,结果(我的信息)成了你们两家公司的机密了。”

身在上海的陈晔也曾面临相同的困境。2024年9月底,原本已经收到offer的他,却突然得知自己背调不通过,且被判红灯的消息。陈晔不认可这个结果,他联系上背调公司,希望能看到自己的完整背调报告,背调公司告诉他,公司和招聘单位签了协议,背调报告只能共享给招聘单位,不能公开给求职者。

这意味着,对于背调报告所涉及到的与求职者自身密切相关的信息,求职者既无法知情,也没有解释权。

他们因此对背调结果产生怀疑。李琦猜测,如果是自己的上一段工作经历有问题,那可能是前司的上级对自己评价不好,但她仍然很难理解,仅仅因为一个人的主观评价,背调公司就判了红灯?陈晔同样很难接受,HR说有一个前上级对他评价不好,但是他和对方没有矛盾,工作期间业绩表现也尚可。

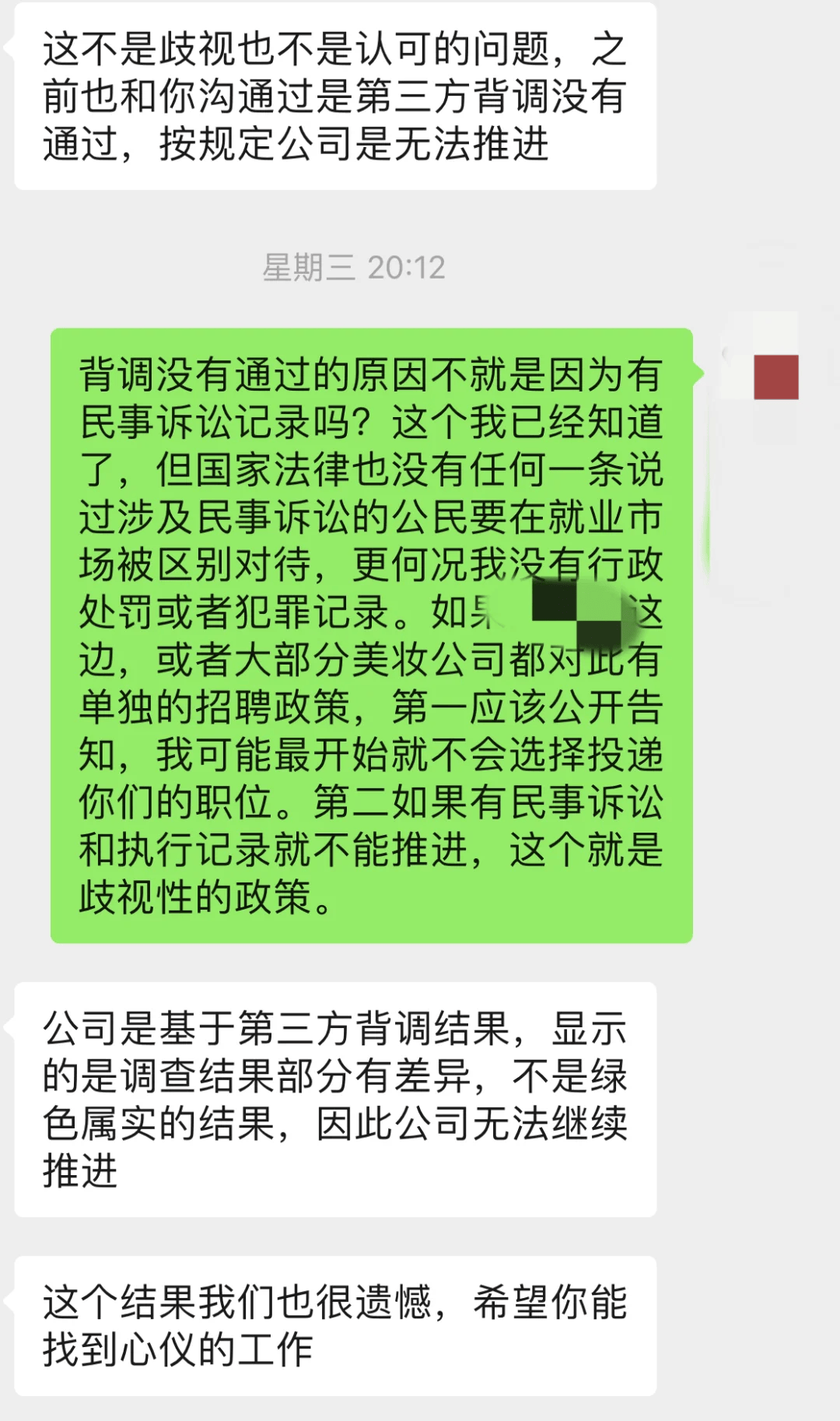

“所以我不太相信(HR)他们给我的反馈,但是我也没办法查证这个事情。”背调之前,陈晔还和几个上级都提前“打过招呼”,希望他们接到背调的电话时,注意不要弄错自己的工作时间和承担的项目。后来HR又提到,背调不通过的另一个原因是陈晔此前有过诉讼记录,但那发生在两年前,只是因为陈晔曾经在网上与人发生过一次口角,引起诉讼,与工作无关。

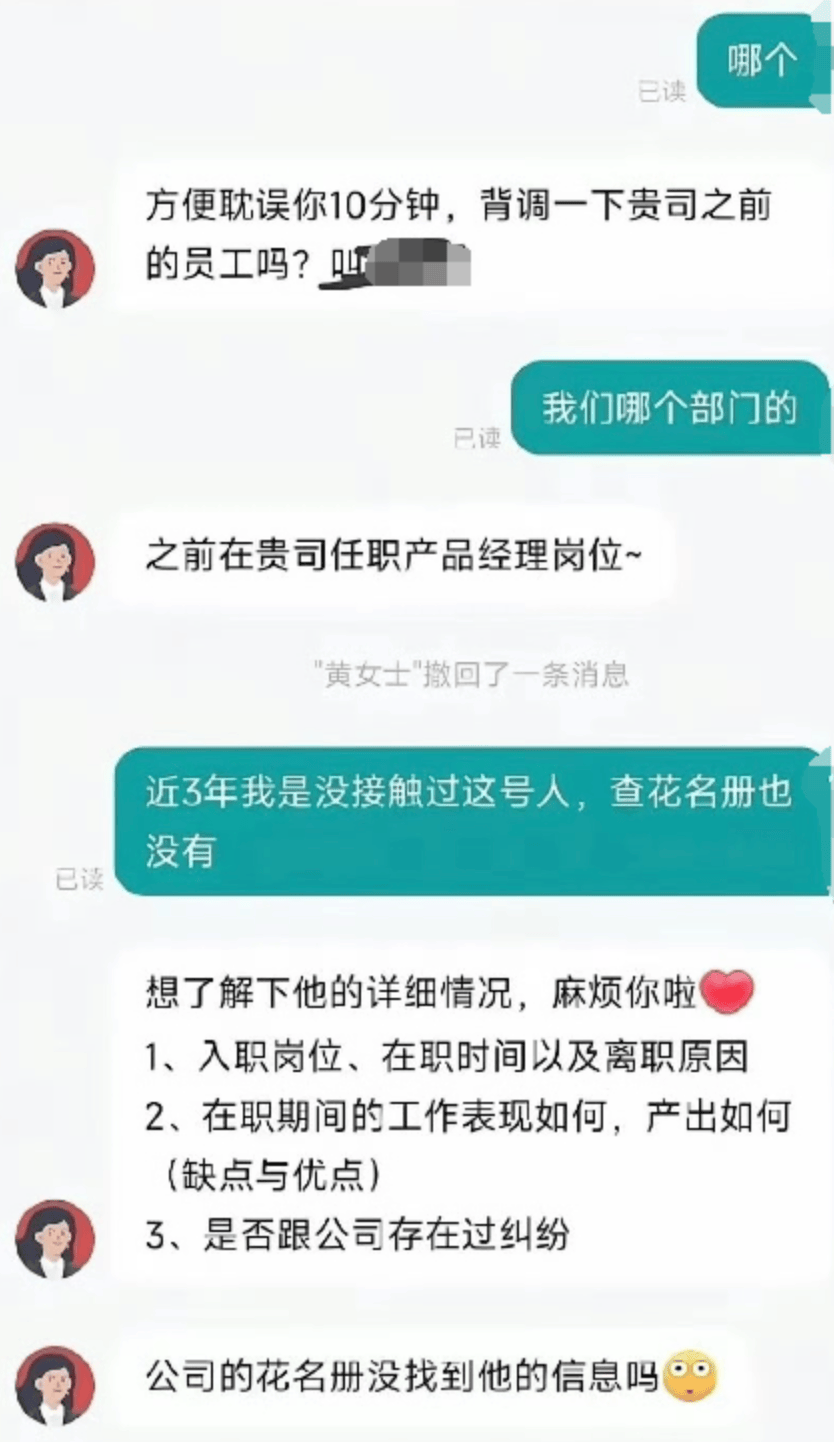

陈晔曾经有过与工作无关的诉讼记录,也被列入背调考察范围 / 受访者供图

李琦感到不平。因为她清楚,自己填写的信息都是真实的,她过去也没有过劳动仲裁一类的诉讼记录,但是“红灯”这个严重的结果,就像是在说她撒谎、造假。

“我宁愿是别人因为我这人(能力)不行,你可以把我挂掉,但是你不能说我说谎,我一五一十都给你正确的资料,你还给我挂掉,还不告诉我(原因)。”得知背调结果那天,她既气愤又崩溃,大哭了一场。

在此之前,李琦已经三四个月没有工作了。收到offer后,她把这个好消息分享给朋友、家人,还和家里人一起吃了顿饭庆祝。没有工作的时候,李琦一直心情不好,有个朋友常常关心她,请她吃饭。收到offer之后,李琦高兴地告诉那个朋友,她入职以后也能回请他了。

而现在,因为一个无法明确的背调结果,这些都已经成为泡影。

02

背调黑箱

背调的结果像一个黑箱,求职者往往只能被动接受。社交平台上, 像李琦、陈晔这样的求职者并不少,他们都对背调有着同样的担忧和困惑。

背调的亮灯,是背调公司与用人单位共同衡量的结果。季荣在各互联网大厂担任HR超过10年,也常常在自己的自媒体账号上发布背调的相关帖子,为大家科普。他告诉南风窗,背调结果是否亮灯,亮什么灯,背调公司自己有衡量标准,而“亮任何一个灯,他们都会跟我们沟通”,最后根据情况的严重程度决定是否亮灯。

曾有一个求职者被亮了黄灯,季荣记得,那是因为他的粗心,把履历的时间填写错了。亮灯前,背调公司先跟季荣反馈了这个情况,季荣也和求职者确认过,履历的时间确实存在错误。公司内部也讨论过,因为这个求职者的职级比较高,公司最后决定不录用。

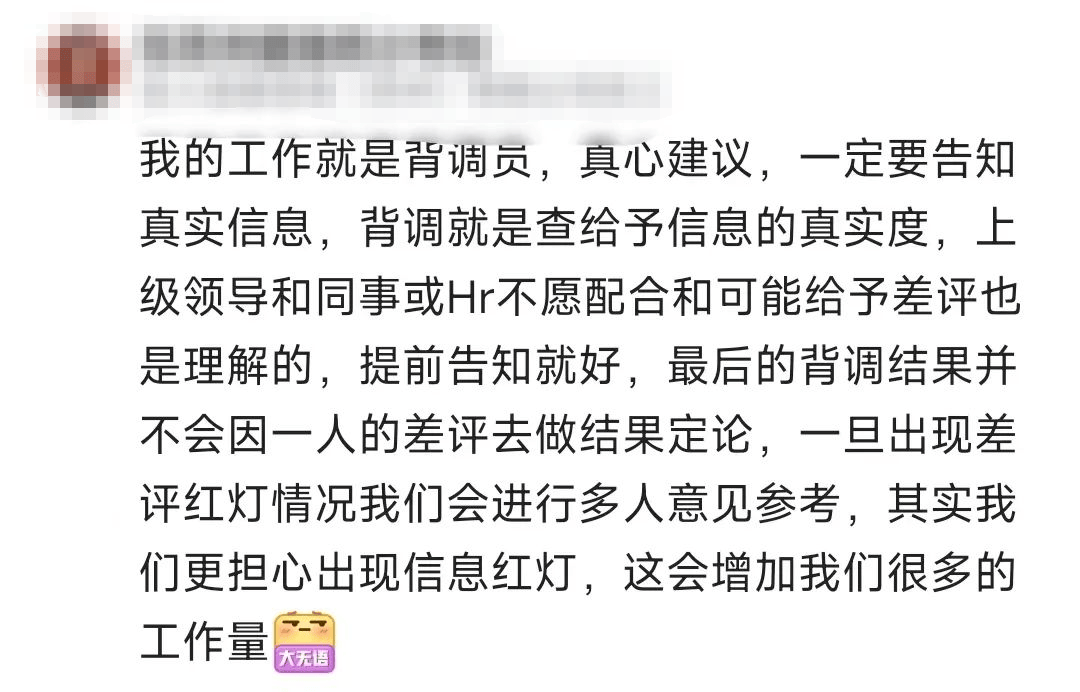

除了客观信息的真实性之外,他人的主观评价也是影响亮灯的重要因素。在季荣看来,客观信息与主观信息几乎是同等重要的,但是他几乎没有遇到因为主观评价而被亮红灯的情况。

主观评价主要来自求职者的上级、平级同事和下级。季荣介绍,背调前,背调公司会要求求职者提供相关的联系人,HR和背调公司则会以相关联系人的评价为依据,来判断是否给求职者亮灯。

背调的主观信息也同样重要,但背调员也会多方参考判定结果

“因为既然你提供了这个人的信息,就证明他能够反映你的工作履历和工作情况,你就要对这个人给你的反馈负责。”季荣认为,求职者对于联系人给自己的评价,应该是有把握的。

而对主观评价的判断,依赖于用人单位的权衡。另一位在互联网小厂工作的HR温利自己承担背调工作,他告诉南风窗,其中一个重要判断标准是,看他人的评价与求职者所应聘岗位需求之间是否有冲突,“比如我需要这个人就是很仔细的,但是背调里了解到他之前蛮粗心,经常出现差错,这就是有比较大的冲突”。

站在HR的角度,背调并非具有“定终身”的影响力,而更像是一次额外的面试。

两位HR都提到,即使背调结果中有亮灯,求职者也仍有可能被录用。季荣告诉南风窗,HR会和求职者所应聘的部门沟通背调情况,也会向上级反映,权衡是否录用该求职者。如果用人部门认为可以接受求职者的亮灯,求职者就可以入职。

受访的HR认为,背调的亮灯不一定会影响此后的职业生涯。季荣解释,背调的结果并不会形成档案,但公司会记录该求职者的offer被取消了,如果求职者短时间内再次应聘同一家公司,可能会受影响。但两位HR都提到,这个记录并不影响求职者去其他公司应聘。

季荣强调说,如果求职者在下一次背调时提供了其他联系人,也可能得到和上次完全不一样的背调结果。

“可以把背调理解为(另一种)面试,每次面试的结果都是不一样的。”季荣说,真正会产生长期影响的,是一些“原则性问题”,比如在过往职位、工作经历、离职原因等方面存在信息造假,或者是曾经有贪污受贿、违法犯罪的情况。

而对于是否将背调的详细情况告知求职者,不同的HR则有不同的考量。

有的背调甚至直接绕过求职者,知情权缺失让许多求职者感到担忧

告知背调细节可能存在风险。季荣所在的公司往往只会告诉求职者背调结果是否通过,不会泄露背调联系人的相关信息。“如果我们直接告诉他,你的领导给你的负反馈是什么,那如果有极端情况(发生),谁来负责?”

而温利则认为,求职者有一定的知情权。他会把背调过程中收集到的一些评价综合反馈给求职者,也同时参考求职者自己的想法。在温利看来,他人的一些负面评价,可能恰恰是求职者未来需要持续改进的地方。而最终,他人的评价与求职者自己的解释,都会被综合给用人部门,评估是否录用。

不同做法背后,是对招聘成本的权衡。温利也会考虑告知细节带来的风险,但同时,前期的面试也已经消耗了HR很多的时间精力。所以,他所在的中小型公司更不愿意轻易放弃一个合适的候选人。

03

争一个结果

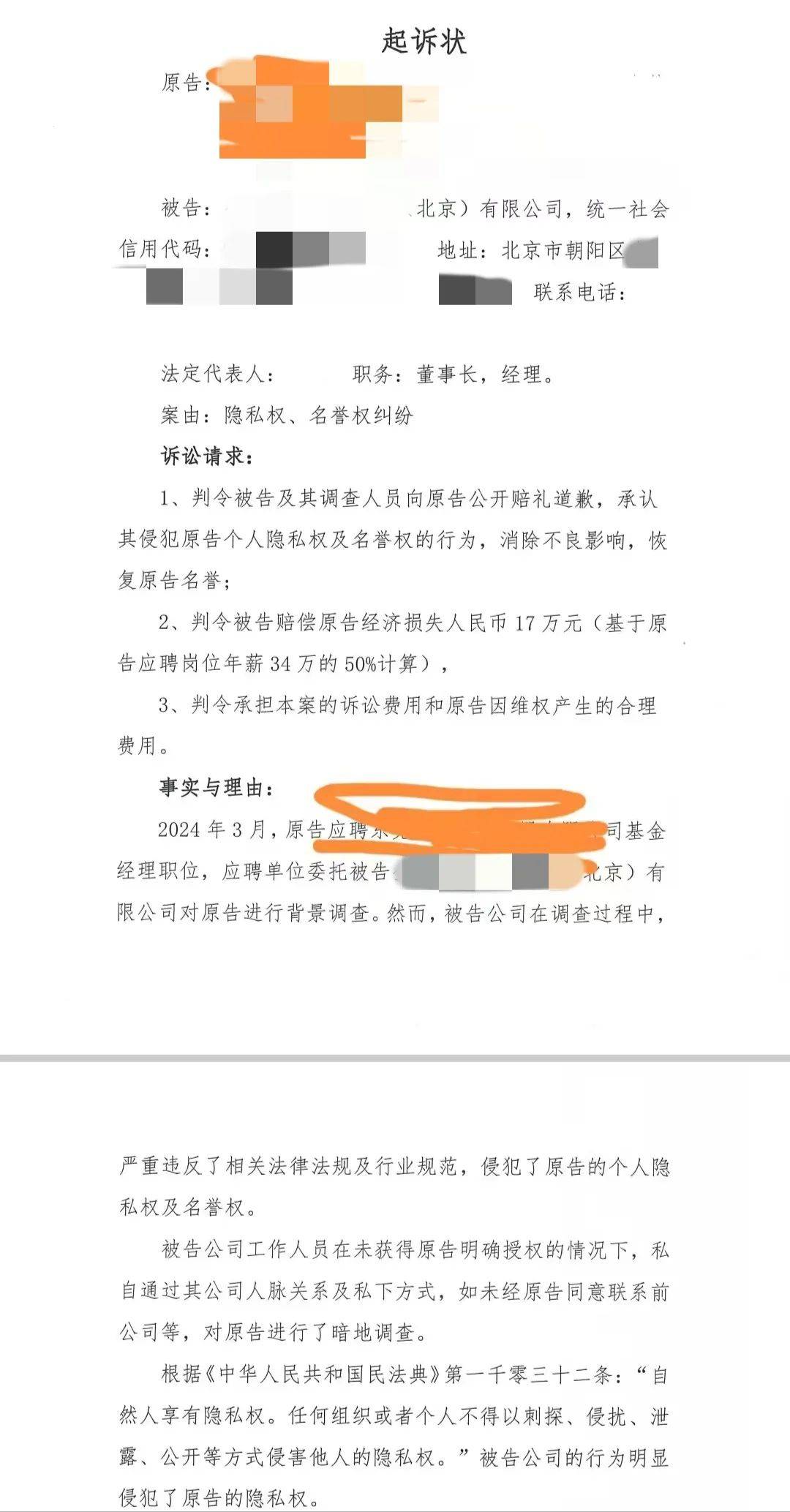

尝试与HR沟通不成后,李琦决定为自己争取一个公正的结果。2025年3月,她起诉了自己应聘的那家大厂。

她也想过,这个诉讼记录可能会影响自己后续的应聘。事实上,李琦在上一家公司也遭遇了不公,但当时她担心影响自己之后的求职,没有追究。这一次,她心想,既然背调红灯已经会影响自己的职业生涯,“那不如就是撒开手干了”。

她起诉的理由是,撤销offer的公司违约了。

李琦查了很多资料,也咨询了律师。律师告诉她,由于公司已经给她发过offer,又以背调不通过为由毁约,但并没有讲清楚背调不通过的具体原因,所以这属于公司的缔约过失责任。

李琦起诉用人单位的起诉状 / 受访者供图

北京浩天(上海)律师事务所的律师查汝玲在劳动仲裁方面有较多经验,她告诉南风窗,近年来,由于背调引发的诉讼案件有所增加。尤其是随着2021年个人信息保护法出台,个人信息保护意识提升之后。她观察到,在知乎、华律网等平台上,类似问题的咨询量有所上升,她也更多地被咨询到类似的问题。

对背调结果存在质疑时,求职者有权了解自己的个人信息及其处理情况。查汝玲提到,背调本质上是为用人单位提供的服务,背调公司和用人单位也担心信息公开后的风险,所以背调报告通常不会直接公开给求职者。但根据个人信息保护法,求职者有权了解自己个人信息的处理情况,如果背调报告中涉及到的某些信息存在问题,求职者可以要求用人单位或者背调公司提供相关的信息并请求更正,也可以通过法律途径进行维权。

求职者的维权有法律支撑,但维权之路要真正走向成功,并不容易。

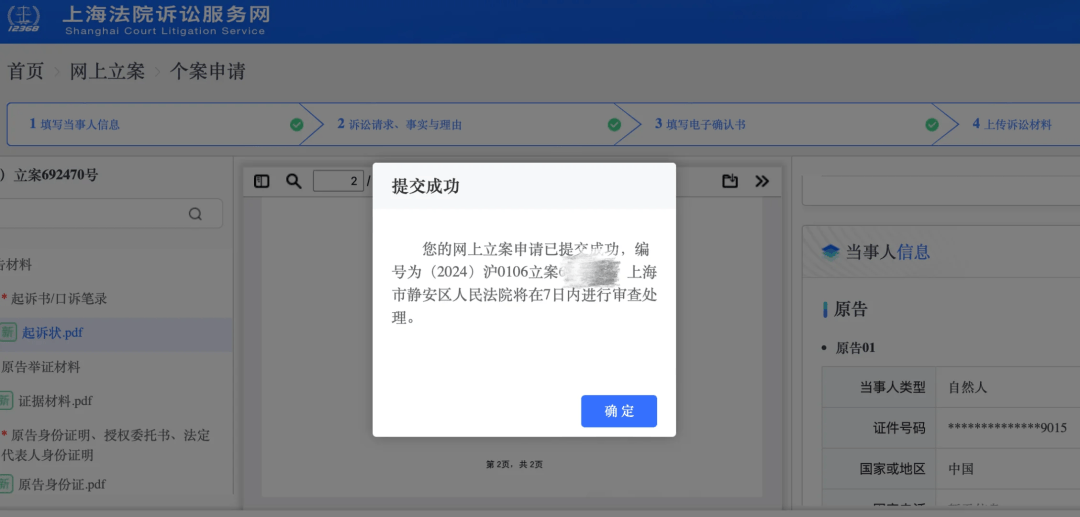

offer被毁约后,陈晔也以缔约过失责任为由起诉了用人单位。经过调解,他获得了两个月工资作为赔偿。他了解到,这个赔偿金额相对于过往判例而言已经比较高,“(过往)最高就是1.5个月”。

陈晔起诉用人单位后,法院立案 / 受访者供图

大多数人的案件没有这么顺利。“在这类诉讼中,求职者胜诉的情况不算特别多,大多数案件结果偏谨慎。”查汝玲说,“如果能明确证明背调中存在违法取证、信息不实或侵犯隐私的情况,法院一般会支持求职者获得一定的赔偿或道歉。”

维权的难点在于举证。查汝玲解释,用人单位有一定的用工自主权,而求职者可能很难拿到完整的背调报告,也不知道背调公司调查了什么,因此难以证明背调信息直接导致了offer被取消。

通常,用人单位会以“综合考虑”来解释offer取消的原因,求职者就更难抓住明确的责任点。

陈晔能够获得赔偿,也得益于证据的保存。他是在明确已经收到书面offer之后,才向原公司提出离职。后来公司提出取消offer,他意识到自己需要保存证据,于是在公司向他解释原因时,陈晔一边接电话,一边打字留存通话内容。后来他又特意再次打电话询问HR背调不通过的原因,并留下了录音。

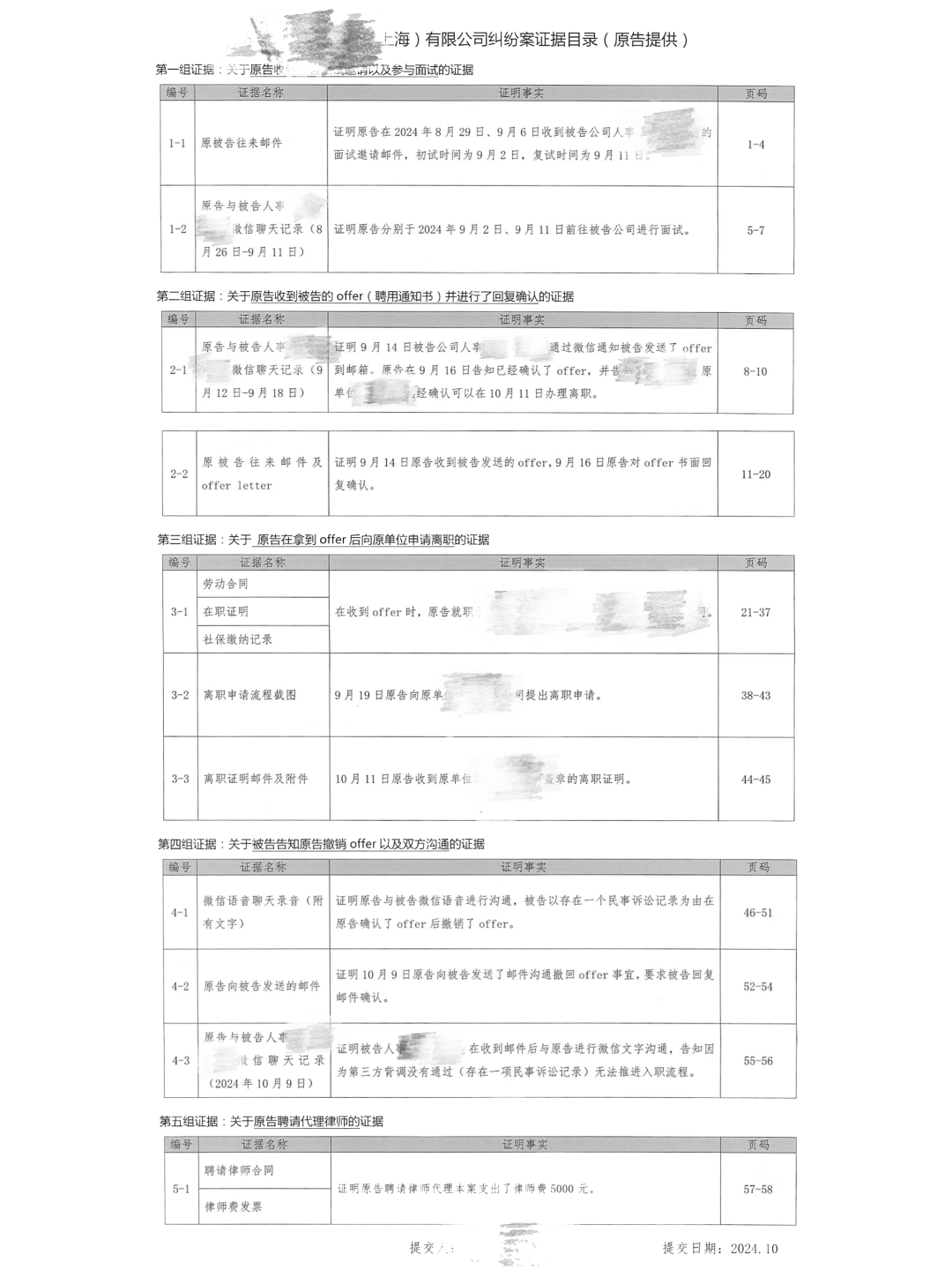

陈晔提交的相关证据 / 受访者供图

那段时间,突然的失业让陈晔生了一场病。但他还是强撑了两天,把所有证据整理出来,“之后(又)在床上躺了三四天”。

除此之外,背调本身也可能存在不规范、违法之处。“比较常见的情况包括用人单位或背调公司在没有取得明确授权的情况下私下调查,也就是所谓的‘暗调’,或者在背调中获取了过度、与工作无关的隐私信息。”查汝玲说。

求职者小雪就遭遇过“暗调”。她原本已经向背调公司提供了背调联系人,后来背调公司却电话告知她,他们会自行联系小雪前司的其他领导。小雪接到电话时有点懵,并没有及时录音留下证据。她告诉南风窗,自己并没有同意背调公司的这一行为,但她似乎也无法拒绝,为了入职,这是必需的流程。

小雪起诉背调公司的起诉状 / 受访者供图

季荣则提到,HR之间互相“打听”的情况也很常见。在同一个领域内,HR和用人单位的领导彼此熟悉,求职者也是在同一个圈子里“来回流动”,因此大家都可能通过熟人打听求职者的情况,即使这“不是很规范的(做法)”。

查汝玲也了解到,背调有时会被用人单位作为不录用的借口。她曾遇到一个案例,求职者已经签了三方协议,但入职前被告知背调未通过,却始终拿不到具体的背调报告。

后来她了解到,真实情况是部门领导临时变动,不想招人了,HR为了避免纠纷,就把背调当成了借口。

查汝玲告诉南风窗,用人单位和背调公司如果以模糊不清的背调为借口拒录或毁约,在没有合理解释的情况下,可能构成对求职者知情权和公平就业权的侵犯。而在背调报告涉及不实或未经授权的信息时,法律风险会更大。

即使如此,“大多数求职者在这种诉讼中处于比较弱势的位置”。查汝玲解释,除了信息不对称、资源不对等导致的求职者举证困难以外,目前背调相关的法律也不够严格和具体。

查汝玲举例,背调范围的界定,企业如何确保求职者的知情同意,以及背调公司如何使用和保护个人的信息,这些方面的规定还不够明确。

诉讼给求职者带去的影响仍在持续。收到两个月工资赔偿的陈晔,现在仍然处于待业状态,“现在这种情况,哪怕gap一个月,大家都会去探索一下这个人,而我已经gap六个月了。”用人单位毁约带来的后果,变成了陈晔在求职过程中必须付出的解释成本。

而在反复修改起诉书,经历一番复杂的起诉流程之后,李琦的诉讼已经立案。调整完心态,她一边等待一审开庭,一边开启新的求职尝试。

李琦起诉用人单位的相关材料通过初审,已登记 / 受访者供图

(除查汝玲外,其余受访者皆为化名)返回搜狐,查看更多