当辅导员住进学生宿舍楼

来源网站:news.qq.com

作者:南方周末

主题分类:

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:辅导员, 学生工, 学生, 社区, 高校, 学校

涉及行业:

涉及职业:青年学生/职校/实习生

地点: 黑龙江省

相关议题:工作时间

- 辅导员被要求轮流或长期入住学生宿舍,日常工作包括夜间值班、查寝、陪同学生就医等,工作时间被大幅延长,且需多次打卡确认在岗。

- 已婚辅导员、带小孩的女性辅导员等特殊群体,无法因家庭原因豁免夜班,部分人需带孩子和家属一同住宿舍,生活与工作界限模糊。

- 辅导员需承担除本职外的多项额外管理任务,如检查学生校外租房安全、巡视校内外环境,工作内容显著增加。

- 学校对辅导员的考勤和在岗情况实行严格监督,辅导员需频繁接受学生处等多部门的检查和电话抽查。

- 辅导员实际承担大量服务与管理工作,但面对学生人数多、任务繁杂,难以兼顾所有学生需求,劳动强度持续加大。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

一间十余平方米的标准八人间学生宿舍,原本贴墙摆放的四组上下床,被两个简易的落地挂衣架、一个金属鞋架,和两张一米二的单人床取代。一张一米见长的办公桌刚好可以塞进两床中间。它和门口被分成八个格子的金属柜一样,是房间里为数不多的老物件。

出生于2000年的孙传淞,今年刚满25岁。自2023年成为黑龙江一所大专院校的专职辅导员后,这儿就成了他的另一个“家”。

每天早上七点半刚过,孙传淞会在离门稍远的那张单人床上醒来,溜达到走廊尽头的公共厕所洗脸、刷牙,再回来换好衣服下楼。偶尔,他会遇上几个正在楼梯间清扫卫生的学生“邻居”,与他们闲聊两句。

在这栋共有六层的学生宿舍楼里,孙传淞与近千名学生为邻。

这是一种曾被推崇的风尚。1953年,当新中国的辅导员制度率先在清华大学落地时,第一批辅导员们便“与学生同吃同住”。但随后的七十多年里,发生在高等教育体系中的一系列变革让这一传统近乎失传。

直到2019年,“一站式”学生社区建设工作试点开始,各高校便陆续安排辅导员全体入住学生宿舍,意在“充分发挥学生宿舍育人阵地作用”,打通高校育人的“最后一公里”。

为何学生宿舍成了育人阵地?很多辅导员都相信,年轻的、心智不够成熟的“05后”大学生们是问题的关键所在。而在安庆师范大学学生工作处负责人王涛看来,“上层的压力越来越多”可能是另一个答案。

“现在对高校来说,管理已经是一个非常重要的课题了。”王涛相信,包括辅导员在内,许多行政老师们所不理解的,只不过一个是“大形势”塑造出的结果。

带婆婆住宿舍

这是一种和已有认知截然不同的体验。“我上大学时基本上没怎么见过辅导员,可能一个学期见两三次都算多了。”2022年,孙传淞从黑龙江一所本科院校毕业,一年后考上了500多公里外这所大专的事业编,由学生变成管学生的人。“没想到进到(新的)学校,天天都能碰到学生。”

但孙传淞很乐于接受这种变化:他被安排住进男生宿舍楼四楼的一个房间,左邻右舍、楼上楼下都是学生。去年三月,学校将原本因洪灾被淹没的宿舍一楼改造成办公室后,他白天也开始在宿舍楼里办公。

“我跟学生们说过,随时可以找我,不管是几点,不管是什么问题,情感的、就业的,都可以来聊。”孙传淞说,可能是自己年轻,没有家庭负担,也可能是单纯喜欢和学生接触,他时常会从帮助学生解决问题的过程中收获这份工作的“成就感”。

日积月累,师生之间的关系便不再拘泥于传统,变得更像“哥哥与弟弟之间的感觉”。

在孙传淞负责的一个大二班级里,学习委员告诉南方周末记者,自己就住在辅导员楼上,两人几乎每天都能碰到,最近一次主动找他,就是为了借件白衬衫,以便体面地去参加一次活动。

和孙传淞相似,在山东的一所大专院校做了四年多辅导员的蔡晴,同样享受着这份工作带来的幸福感。比如上学期结束时,她收到平生第一份“束修之礼”,有个男生提着芹菜和猪肉条,到办公室感谢她的教导和帮助;而在刚刚过去的教师节,学生送的鲜花再次摆满办公室的长沙发。

但单就入住学生宿舍而言,她却并未感受到如此乐观的变化。检查学生,又被学生处检查。自打2024年学校要求全体辅导员轮流入住学生宿舍后,蔡晴就陷入了这种怪圈。

每周总有一天,轮到蔡晴值班时,晚上十点十分,当宿管阿姨按时将大楼锁上,正在楼上检查学生夜不归宿情况的蔡晴就该回到那个由学生宿舍改成的临时住处。20分钟内,桌子上的座机就会响起,她必须及时接起这通由学生处打来的电话,证明自己仍然在岗。

这是蔡晴当晚的第二次打卡。在此之前,晚上九点半,她已经按照学校要求,在学生公寓管理中心签过到。

反复打卡、确认,蔡晴猜测,学校是担心辅导员们查完寝就回家了。这所公办高职院校位于城市中心地段,是教育部“高水平高职学校和专业建设计划”建设单位之一,软科排名常年位居全国高职院校前50名,近年来还频频传出即将升格为职业本科的消息。许多结了婚的在编辅导员都在学校附近小区买了房。

蔡晴也住在学校附近,车程不到十分钟。2021年女儿两岁时,她辞掉银行工作,考上了带编的辅导员岗位。彼时,学校已开始安排辅导员去学生宿舍值夜班,但因蔡晴孩子还小,领导没要求她去。

两年后,随着学校推进“一站式”学生社区建设,辅导员入住学生宿舍成为全体性要求,母亲不再是一个可被豁免的身份。

蔡晴的一位同事休完产假回校上班时,孩子只有七个月大。被领导安排晚上去宿舍值班,她怕自己照顾不好孩子,又怕学生有什么问题反映不及时,“只能带着孩子、带着婆婆,三个人住在学生宿舍里”。

名义上,值班辅导员的主要工作就是检查学生有没有逃宿。但一栋六层的宿舍楼,每层二十多间宿舍,一间宿舍4-6个人,即便每周住一晚,要记住所有学生仍很困难。蔡晴说,所谓检查,事实上更多地交给了学生会。

“学生突然生病,才是最大的问题。”她翻出聊天记录,仅在5月下旬,一个五百多人的学生管理工作群里,就收到了4条学生夜间就医的消息。“只要这栋楼里的学生生病了,值班老师就要陪着他去医院,再联系带他的辅导员,让辅导员联系家长。”

蔡晴其实觉得这种做法不够好。“假如有个学生晚上九点发烧,我陪着去了医院,十点又有个孩子生病呢?根本处理不过来。”

但新的管理形势下,24小时为学生“护航”,已然成为高校对学生工作统一的价值判断。

2024年5月《中国教育报》发表的一篇文章中提到,在“一站式”建设全覆盖的2023年,全国上下共有17.7万名专职辅导员、8.7万名兼职辅导员、1.5万名心理健康教育老师、20.2万名服务保障人员与学生“同吃、同住、同生活”,人数同比增长均超80%。

为了推进“一站式”学生社区建设,东南大学的94名社区辅导员,年均走访宿舍1.2万次;贵州大学安排2500余人次辅导员入住公寓,并挑选骨干辅导员担任楼长,每周在宿舍楼办公1日;华中科技大学则通过制定《“一站式”学生社区“住楼辅导员”工作方案》,要求入职三年内的辅导员100%入住学生楼栋。

下沉

“为什么做‘一站式’?就是要让学生工作下沉。”

稍早于蔡晴的学校,2023年3月,安庆师范大学也开始进行“一站式”学生社区建设,分别在一栋男生宿舍、一栋女生宿舍内设置了辅导员值班室,要求全体辅导员轮流入住。2025年9月4日,在前述男生宿舍楼下,南方周末记者看到上学期的“学工系统值班表”还未撤下。当中显示,自2月17日开始,到8月31日结束,除首日安排了一名副校长外,其他时间的值班人员大多为各个学院的辅导员,来自学生处、校团委或是研究生院的行政人员,值班频次约为每周一次。

王涛是这所学校的“老人”,世纪之初入职,从辅导员一路做到分管辅导员工作的学生工作处处长,眼见着高校学生管理工作发生了方向性的变化。

像是教科书采购这种小事,高校里过去都是由学校统一采购,学生收到书后结算费用。但最近几年这套机制玩不转了。

“我们的学生都讲了,我能从上一届学生那儿收,还可以自己在网上买。有的甚至直接上课空着手来。”王涛隐约觉得,面对个性化更强、集体意识更淡的年轻人们,高校的教育理念需要越来越多地开始考虑以学生为中心。

“这个过程中,如果我们的管理层或者我们的老师,和学生距离越来越远,怎么还能更好地引导他们成长?”王涛说,“一站式”学生社区建设正是由此而来。

2019年,“一站式”学生社区综合管理模式建设成为当年重点工作之一,西安交通大学、北京航空航天大学、厦门大学、西安外事学院等十所高校获选为全国首批试点单位。两年后,试点高校数量扩充至31所。

对于“一站式”学生社区建设问题,教育部等八部门曾于2020年联合发布指导性意见,提出要使学生生活园区成为“集学生思想教育、师生交流、文化活动、生活服务于一体的教育生活园地”。

据清华大学教育研究院长聘教授李锋亮观察,包括清华在内,早期入选试点的高校主要做到了三点:安排专门的校级领导直接领导、专门的校级机构统筹推进;通过完善组织架构、工作队伍和体制机制,对学生社区实行实体化管理;同时,学校还要为学生社区配备充足的社区党建和思想政治教育资源、学生公共活动场地、校园文化建设园地、网络信息空间等。

四年后,当“一站式”学生社区从部分试点走到全面铺开阶段,前述做法成为各新建高校面临的基本要求。

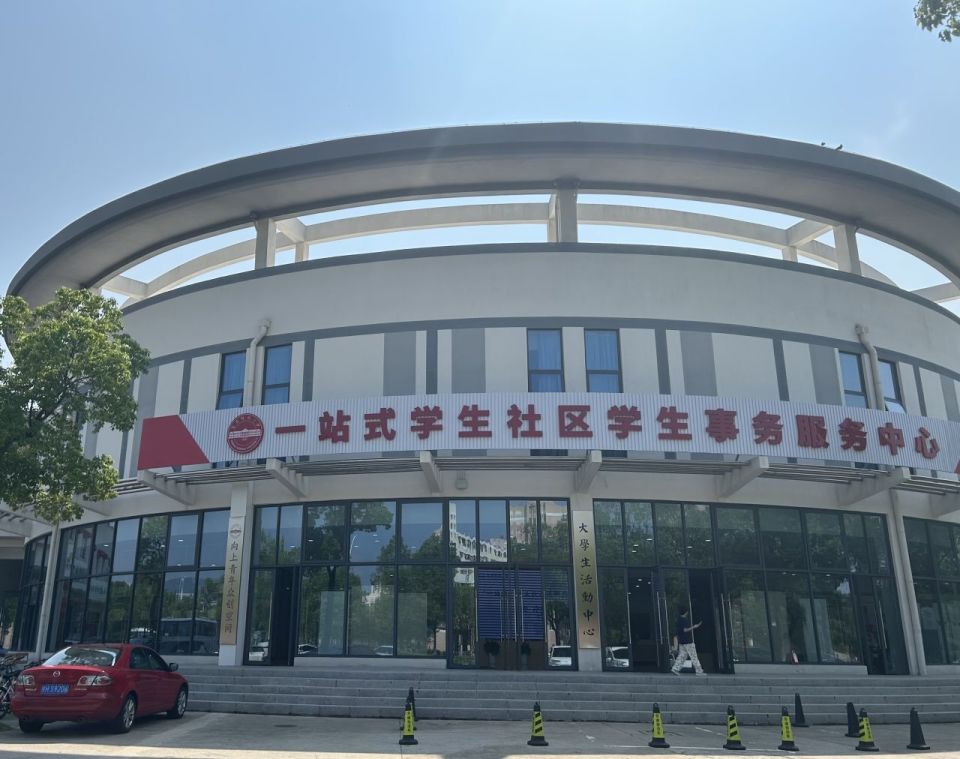

作为一所省属公办大学,安庆师范大学的经费不算充裕。即便如此,2023年,校领导还是决定拿出近一千万元,大部分用于东门附近一栋二层小楼的改造,然后挂上了“一站式学生社区学生事务服务中心”的招牌。

一位负责中心工作的专职辅导员形容,这里如今像是一个政务服务中心。一楼正中央,“回”字形的咨询台上方,LED灯打出“欢迎光临”字样。一周五天,除学生处老师每日值班,组织部、团委、教务处、研究生院等校职能部门也会派人,在部分时段来此为学生处理问题。

不仅如此,南方周末记者在现场看到,服务中心还将原本分散在校内的创业孵化基地、学生会工作室等迁入二楼,并设置了舞蹈室、多功能会议室、活动室等。

从管理到服务

自服务中心在王涛的学校落成,2024年5月开始,一系列以“一站式”为名义组织的师生座谈会、“开学第一会”、创业知识讲座、主题党日活动便开始陆续出现在一个名为“某大学‘一站式’学生社区管理服务中心”的网站上。

在高校,这类面向学生群体的活动,其组织者大都是像蔡晴这样的辅导员。

“不但要办,还要进行院内评比,校内、校间评比。”蔡晴说,自从有了“一站式”,学校便给辅导员提出了一项新的任务:在社区中开展带有“一站式”元素的活动。“像邀请专家来给学生讲传统文化、就业、心理、思想引导等等,其实都是很好的活动,只是和以前的讲座没什么区别。”

活动本质并不因“一站式”三个字而改变。王涛也承认这一点。举办地点的变迁才是问题的关键所在。从教学楼到学生社区,短短几千米,关系着高校学生工作出发点的改变——“管理”还是“服务”。

王涛记得,在一次“一站式”学生社区运行工作布置会上,校领导曾明确提出“要把管理转化为服务,最好不用管理”。这所学校最近打算在校门口安装外卖柜,以回应调研中超过三分之一的强烈意见。放在王涛读书时,这种做法难以想象。

如何理解今天发生在高校的一系列变化?北京大学教育学院副院长刘云杉曾在许多场合表达过同一观点:“2001年加入WTO以后,教育逐渐有往服务业变化的趋向。”

在2024年10月出版的一本关于“一站式”学生社区建设的书中,江苏大学副校长任旭东等人则解释,“教育提供者不能像以前一样‘自己说了算’”,原因正是高校实施了收费制度。1997年,国内大学全面收费。当大学生开始以“消费者”“顾客”的身份走进高校,他们自然希望“自己的要求与愿望”能尽量得到满足。

“但无论是否收费,育人都是学校的第一责任。”高校不能“只教书不育人”,李锋亮说,回到“一站式”学生社区建设工作上,一个无法忽视的宏观背景还在于——过去二十多年,中国高等教育从“精英化”阶段走向“大众化”阶段,又进入了“普及化”阶段。

1998年,中国高等教育毛入学率仅为9.8%。但教育部最新发布的统计公报显示,2024年,这一数字已更新为60.80%,意味着每10个正处18-22岁的年轻人中,就有6个有机会接受高等教育。

扩招带来的影响远不止教室、实验室、宿舍等硬件设施的紧张。李锋亮曾为学校的育人工作研制过指标体系。据他观察,由于学生和老师的人数规模都较“精英化”阶段扩大不少,再加上师生居住区分离、教师流动性增加,“过去那种师生交流‘自然发生’的育人机制已没有了条件。”

许多教学管理制度改革也在重塑高校生态。2025年6月出版的《高校书院发展与学生社区建设》一书中,西安交通大学党委组织部部长周远提到,“学分制”“大类培养”等改革让“同学不同班”“同班不同学”成为常态,传统的班级建制的管理方式受到诸多挑战。

“高校需要通过一系列政策和措施确保师生‘重建连接’。”李锋亮说,时至今日,“老师深入学生”已不再是职业自觉,而是制度要求。

权责边界

开学第一周的周四,在安庆师范大学,上午十点不到,“一站式学生社区学生事务服务中心”就变得热闹起来。学生们提着书包、水杯,零零散散地走进来,占据大厅沙发、多功能活动室和二楼公区的各个角落,开始自习。

“这么大的一个大厅,最后就变成自习室了。”多位接受南方周末记者采访的高校老师都观察到这个变化。虽然学校明确提出,与学生工作有关的各个部门都要到“一站式”学生社区值班,提供线下服务,但以教务处为例,很多需要与上级部门沟通的事务无法在这里完成,最终造成的结果就是老师们“两头奔波”,心有不愿,学生们需求很少,体感也不明显。

尽管教育工作者们坚称,要通过“一站式”拉近师生之间的距离,但高校还有其更实际的目的。

2025年7月发表的一篇文章中,湖南省委教育工委宣传部、湖南省教育厅思想政治工作处一级调研员陈解说到,2021年教育部思政司工作要点中,将“一站式”学生社区综合管理模式建设放在“推动建设更高水平的平安校园”板块加以谋划。

为应对预期之外的追责风险,高校学生工作开始翻出校园围墙,无所不包。

南方周末记者检索发现,近两年来,延安大学、中国石油大学(华东)、长沙理工大学等都曾通过文件或实际行动要求辅导员对学生校外租房进行安全检查。

孙传淞则说起,自他2023年入职开始,就接到学校要求,辅导员晚上不仅要在宿舍值班,还要和同事轮流检查教学楼内晚自习情况、巡视校内江边,并去校门口检查小吃街的餐饮卫生、社会治安。

与此同时,在近2500公里之外的陕西一所“211”高校里,辅导员何干正在为做学生的反诈工作苦恼。“有些领导说,学生被骗是辅导员工作没做到位,可你想一下,骗子只有诈骗一个工作,辅导员却有很多工作,你就是再聪明,再能做工作,也管不住一百多号人。”

纵使有千般苦楚,何干也明白,一旦学生出了状况,且不论上级领导追责与否,辅导员们总免不了处理各种投诉、举报,还要写各种情况说明、汇报材料。

工作越抓越细,辅导员成了高校里的“大家长”。“要是跟学生说‘这个事情不归我管’,他可能就会投诉。”蔡晴说,学生如此,许多家长亦然。她的一位同事,结婚当天没带手机,错过了学生家长打来的三十多通电话,被投诉到省教育厅,“气得他直接转去别的学院了”。

和王涛同校工作了近十年的一名辅导员说,因为听了太多辅导员被投诉、追责的遭遇,他开始变得很善于“保护自己”。办公室书柜一角堆叠着十几本工作日志,里面清晰地记着某年某月某日,哪位学生来找自己,聊过什么,最后如何处理。“每学期一个本子。这样最后即便出问题了,也能找到工作留痕。”

什么是“辅导员该管的”,什么是“学生该做的”?2024年底发表的论文中,汕头大学长江新闻与传播学院讲师刘佳写到,这两者间尚未形成明确的界限。对于辅导员的职权责任和学生的权利义务的范围、内容,教育主管部门、学校、家长、学生及辅导员自身都没有形成一致看法。

湖南第一师范学院的一名老师向南方周末记者介绍,即便不离开学校,选择何时学习、如何学习,也不是学生可以自由选择的。“学校规定晚上七点到九点,在寝室不能做与学习无关的事。”今年5月,她看到,有体育学院学生因为晚上在宿舍泡牛奶,被巡查的学工部老师发现,写进了全校通报。

“学生的权利、责任边界在哪儿,学校的权利、责任边界在哪儿?如果不改变这个,结果就是所有人都必须参与进来。”今年下半年,山东某理工类公办本科院校的大学生心理健康教育中心的心理老师李佳桐就要和同事们一起,轮流在“一站式”学生社区的心灵驿站值班,直到每晚十点。

李佳桐说,心理咨询要求环境稳定、人员稳定、关系稳定,老师与学生必须要处在一个相对私密的空间内,而这些“‘一站式’学生社区都不具备。现在这么做只是为了告诉别人,看,我们服务做的有多到位”。

• (文中蔡晴、王涛、李佳桐、何干为化名)